對部分依賴補貼的光伏企業來說,高度依賴政策補貼的“幸福生活”就要結束了。

近期,逐步下調光伏發電補貼的消息在光伏企業內盛傳。而上周,國家發改委價格司也已對外確認,將要完善光伏發電補貼標準,建立補貼逐步下調機制。

“政策的意思很明確,吃大鍋飯補貼不可能了,以后要根據市場水平,下調直至取消補貼,讓光伏企業自己靠市場說話。”河南宏飛技術有限公司副總趙先生如此解讀將要實施的光伏補貼新政。

光伏產業是我省乃至我國近幾年大力發展的新興產業,近兩年支持政策不斷,而其中最重要一項,就是補貼政策。

2013年7月31日,財政部發布光伏發電補貼方式,補貼資金通過電網企業轉付給分布式光伏發電項目單位。當年8月30日,國家發改委價格司發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,明確分布式光伏發電項目的補貼被定為0.42元/千瓦時。同時,該政策根據地面電站所在區域不同,首次明確上網電價分為0.9元、0.95元和1.0元/千瓦時三檔。其中,河南作為第三類資源區,執行1元/千瓦時的上網電價。

除了國家補貼外,地方政策也不斷向光伏產業傾斜。“比如浙江在國家規定的基礎上,省里還額外補貼0.1元/千瓦時。而像洛陽,也對2015年底前建成并網發電且優先使用洛陽市企業生產的組件的分布式光伏發電項目,按其裝機容量給予0.1元/瓦獎勵,連續獎勵3年。”趙先生表示。

在這樣的強刺激下,各地光伏建設紛紛上馬,以我省為例,據省電力公司統計,2015年,我省累計并網光伏發電裝機40.8萬千瓦(其中光伏電站12.5萬千瓦,分布式光伏28.3萬千瓦),發電量達到3.1億千瓦時,為2014年的7倍。

但這種催養,對于光伏產業,同樣也帶來了一些“負面影響”。鄭州一家光伏電站建設企業市場部主管就坦言,光伏發電目前棄光現象嚴重,有部分建設并網后,運行不佳,吃補貼意圖明顯,同時,項目的快速上馬,也為高補貼財政帶來巨大壓力。

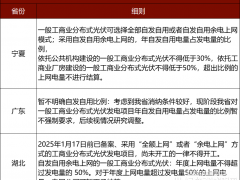

也正因此,此次新政策,將考慮制定差異化光伏發電補貼標準,通過各地價格政策、項目建設時期等各方面的考量,逐步根據產業技術降低光伏發電補貼水平,直至取消補貼。

行業人士表示,這如同電動汽車的補貼下調一樣,一方面繼續扶持,鼓勵光伏發電發展,另一方面,則必須讓其走入市場,參與市場競價。慢慢將這個產業交給市場,“讓市場來優勝劣汰”。

后補貼時代儲能成為新發展機遇

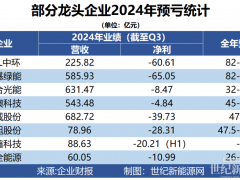

補貼的逐步下調,對于當前的光伏企業來說,意味著什么?記者采訪的行業人士,大多認為斷補后,對于光伏企業,無疑是脫光了衣服在荒野求生。

“其實能夠理解國家的意思,是希望行業更加市場化,但是短期來看,光伏發電想依靠自己能力去盈利,難度還是有點大。”一位光伏行業人士告訴記者,雖然近年來,我省光伏發電成本已有所降低,但仍然在0.8元/千瓦時左右。而國內大部分地區煤電標桿上網電價則不到0.4元/千瓦時,是光伏發電成本的一半。“分布發電每千瓦時補貼4毛多,削減了企業近一半的成本。取消如此高占比的補貼,對于行業的打擊,是很明顯的。”

與此同時,國家層面也開始研究逐步將直接定制分資源區標桿電價水平轉為制定價格形成規則,根據當地燃煤機組市場價格,將現有的差價補貼轉變為定額補貼。比如江蘇省,太陽能資源一般,卻因為補貼力度大裝機量遙遙領先。補貼方式改變后,將使企業不再跟著補貼走,從而進一步促進市場對資源的優化配置,讓企業的建設布局,更貼近實際市場情況。

需要注意的是,在補貼雨減小的同時,再生能源就近消納、儲能發展的價格促進政策,也在同期制定中。也就是說,在裝機量“優勝劣汰”的同時,未來光伏產業的政策支持,將向儲能等行業領域方向轉變。

“往這個方向的傾斜,也是為了解決當前棄光問題的一個關鍵點。”省內一家大型光伏企業副總經理劉先生稱,棄光的根本,是因為高光照時間通道擁堵,電網負荷過大。如果儲能技術發展起來,就如同工廠生產量太大時,可用倉庫存儲產品一樣,將擁堵的能源儲存起來,解決棄光的問題。目前由于儲能建設將提高企業成本,同時也缺乏相應補貼,因此企業缺乏積極性。而通過補貼和政策的傾斜,將倉庫建大,對于未來的再生能源交易和光伏發電的就近消納問題的解決,都是十分有利的。“所以不能說這次的政策是釜底抽薪,而應該說,是為了更好促進行業的健康發展,多元化促進行業成長。”劉先生表示。

近期,逐步下調光伏發電補貼的消息在光伏企業內盛傳。而上周,國家發改委價格司也已對外確認,將要完善光伏發電補貼標準,建立補貼逐步下調機制。

“政策的意思很明確,吃大鍋飯補貼不可能了,以后要根據市場水平,下調直至取消補貼,讓光伏企業自己靠市場說話。”河南宏飛技術有限公司副總趙先生如此解讀將要實施的光伏補貼新政。

光伏產業是我省乃至我國近幾年大力發展的新興產業,近兩年支持政策不斷,而其中最重要一項,就是補貼政策。

2013年7月31日,財政部發布光伏發電補貼方式,補貼資金通過電網企業轉付給分布式光伏發電項目單位。當年8月30日,國家發改委價格司發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,明確分布式光伏發電項目的補貼被定為0.42元/千瓦時。同時,該政策根據地面電站所在區域不同,首次明確上網電價分為0.9元、0.95元和1.0元/千瓦時三檔。其中,河南作為第三類資源區,執行1元/千瓦時的上網電價。

除了國家補貼外,地方政策也不斷向光伏產業傾斜。“比如浙江在國家規定的基礎上,省里還額外補貼0.1元/千瓦時。而像洛陽,也對2015年底前建成并網發電且優先使用洛陽市企業生產的組件的分布式光伏發電項目,按其裝機容量給予0.1元/瓦獎勵,連續獎勵3年。”趙先生表示。

在這樣的強刺激下,各地光伏建設紛紛上馬,以我省為例,據省電力公司統計,2015年,我省累計并網光伏發電裝機40.8萬千瓦(其中光伏電站12.5萬千瓦,分布式光伏28.3萬千瓦),發電量達到3.1億千瓦時,為2014年的7倍。

但這種催養,對于光伏產業,同樣也帶來了一些“負面影響”。鄭州一家光伏電站建設企業市場部主管就坦言,光伏發電目前棄光現象嚴重,有部分建設并網后,運行不佳,吃補貼意圖明顯,同時,項目的快速上馬,也為高補貼財政帶來巨大壓力。

也正因此,此次新政策,將考慮制定差異化光伏發電補貼標準,通過各地價格政策、項目建設時期等各方面的考量,逐步根據產業技術降低光伏發電補貼水平,直至取消補貼。

行業人士表示,這如同電動汽車的補貼下調一樣,一方面繼續扶持,鼓勵光伏發電發展,另一方面,則必須讓其走入市場,參與市場競價。慢慢將這個產業交給市場,“讓市場來優勝劣汰”。

后補貼時代儲能成為新發展機遇

補貼的逐步下調,對于當前的光伏企業來說,意味著什么?記者采訪的行業人士,大多認為斷補后,對于光伏企業,無疑是脫光了衣服在荒野求生。

“其實能夠理解國家的意思,是希望行業更加市場化,但是短期來看,光伏發電想依靠自己能力去盈利,難度還是有點大。”一位光伏行業人士告訴記者,雖然近年來,我省光伏發電成本已有所降低,但仍然在0.8元/千瓦時左右。而國內大部分地區煤電標桿上網電價則不到0.4元/千瓦時,是光伏發電成本的一半。“分布發電每千瓦時補貼4毛多,削減了企業近一半的成本。取消如此高占比的補貼,對于行業的打擊,是很明顯的。”

與此同時,國家層面也開始研究逐步將直接定制分資源區標桿電價水平轉為制定價格形成規則,根據當地燃煤機組市場價格,將現有的差價補貼轉變為定額補貼。比如江蘇省,太陽能資源一般,卻因為補貼力度大裝機量遙遙領先。補貼方式改變后,將使企業不再跟著補貼走,從而進一步促進市場對資源的優化配置,讓企業的建設布局,更貼近實際市場情況。

需要注意的是,在補貼雨減小的同時,再生能源就近消納、儲能發展的價格促進政策,也在同期制定中。也就是說,在裝機量“優勝劣汰”的同時,未來光伏產業的政策支持,將向儲能等行業領域方向轉變。

“往這個方向的傾斜,也是為了解決當前棄光問題的一個關鍵點。”省內一家大型光伏企業副總經理劉先生稱,棄光的根本,是因為高光照時間通道擁堵,電網負荷過大。如果儲能技術發展起來,就如同工廠生產量太大時,可用倉庫存儲產品一樣,將擁堵的能源儲存起來,解決棄光的問題。目前由于儲能建設將提高企業成本,同時也缺乏相應補貼,因此企業缺乏積極性。而通過補貼和政策的傾斜,將倉庫建大,對于未來的再生能源交易和光伏發電的就近消納問題的解決,都是十分有利的。“所以不能說這次的政策是釜底抽薪,而應該說,是為了更好促進行業的健康發展,多元化促進行業成長。”劉先生表示。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條