提前布局“出海”的鋰電企業或將率先享受全球化戰略的紅利。

近日,鋰電板塊多家頭部企業發布2024年三季度報告,“產品出海”“技術出海”成效顯著。

與此同時,多家鋰電產業鏈企業近期相繼宣布落子海外,或透露其海外產能建設進展,我國鋰電產業鏈企業又迎來一波出海潮。

實際上,除了“出口”產品和技術外,國內電池企業早在2018年前后,就已開始在歐洲等海外市場規劃產能布局。現階段,寧德時代、國軒高科等企業的第一批海外產能已逐步落地投產。這也激勵了國內鋰電產業鏈各環節的企業加碼海外市場,“技術出海”“產能出海”等海外市場的本地化合作正在提速。

在電池中國看來,國內頭部電池企業的海外產能將于2026年左右開始密集釋放,這也將帶動更多國內鋰電企業踏出國門,以“產能出海”等模式更好地融入到海外市場的本地供應鏈之中,進一步提高中國企業鋰電供應鏈的市占率和領先優勢。

01

鋰電頭部企業“出海”成效顯著

與大多數企業在國內市場“鏖戰”,對愈演愈烈的價格戰叫苦不迭不同的是,國內鋰電頭部企業近幾年一個突出的戰略布局變化就是加速“出海”。

從鋰電產業鏈部分企業2024年三季報(已發布),以及近期公告來看,鋰電頭部企業的“出海”戰略均取得了積極成果。

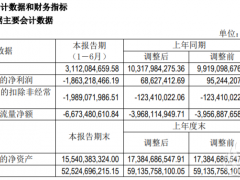

寧德時代三季報顯示,今年其第三季度凈利潤同比增長25.97%。海外市場方面,在近日的投資者關系活動上,寧德時代透露,其德國工廠產能還在爬坡,目標在今年年內實現盈虧平衡;其匈牙利工廠一期正在按計劃穩步推進建設中,預計2025年投產。這也顯示出其出海戰略的成功推進。

同時,寧德時代還表示,“很多(海外)客戶對技術授權模式比較感興趣,公司在(海外市場)技術授權方面的收入也在持續提升,這體現了客戶對我們技術和專利的認可。”

無獨有偶,隨著“技術出海”成為現階段國內頭部電池企業海外布局的一大重要模式,不只是寧德時代,億緯鋰能也已落地“技術出海”項目。

億緯鋰能在三季報中提到,其CLS(全球合作經營模式)業務開局良好,首個CLS項目落地ACT公司 (Amplify Cell Technologies LLC),進展順利,且目前有多個項目正處于洽談階段,為該模式的發展奠定了良好的基礎。

資料顯示,CLS分別指代Cooperation(合作研發)、License(技術授權)和Service(服務支持),該模式為億緯鋰能第五大戰略版塊,是對其現有主營業務和產業協同的補充。ACT由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車、佩卡共同投資成立,其計劃在美國密西西比州建設一座年產能約為21GWh的方形磷酸鐵鋰電池工廠,預計將于2026年開始出貨,所生產的電池產品未來將主要應用于指定的北美商用車領域。

不僅如此,億緯鋰能還提到,其供應鏈體系也在加速全球化,原材料產業鏈全面覆蓋。

據介紹,億緯鋰能在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項目已順利投產,每年可生產約12萬噸鎳金屬和約1.5萬噸鈷金屬,旨在打造具有國際競爭力的新能源動力電池鎳鈷原料生產基地。

這意味著,億緯鋰能與產業鏈上游的合作模式,已從傳統的指導型轉變為更加緊密的融合型。據介紹,這種模式已顯現出成本效益。

值得一提的是,出海戰略下,今年前三季度,億緯鋰能儲能電池總出貨量35.73GWh,同比高增115.57%,業務增長勢頭強勁。其王牌產品Mr.Big 、Mr.Giant相繼獲得國內外系列認證,客戶端、項目端驗證有序開展。機構數據顯示,2024年上半年,億緯鋰能儲能電芯出貨量全球排名第二。

作為鋰電正極材料龍頭企業,當升科技也已加快“出海”步伐,其國際化戰略同樣進入收獲期。

在近期的投資者關系活動上,當升科技表示,圍繞“做大中國市場,做強歐洲市場,做優美國市場”戰略,其不斷加快全球業務布局。海外方面,當升科技持續卡位國際高端供應鏈,與 LG、SK等一線品牌動力電池企業已建立穩定的合作關系,產品配套進入大眾、現代、戴姆勒、寶馬等高端車企上游供應鏈。

海外產能布局上,當升科技審時度勢穩健推進海外產能建設,目前正積極推進其芬蘭基地建設,未來其全球輻射能力有望得到進一步提升,以期奠定其長期競爭優勢。

事實上,很多動力電池巨頭都在加速“技術出海”“產能出海”。據不完全統計,截至目前,寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、孚能科技、中創新航、欣旺達、瑞浦蘭鈞等中國10余家動力電池巨頭,計劃或已在海外深度布局,據媒體報道的總投資預算達數千億元。

02

中國鋰電產業鏈“出海潮”越來越強勁

市場方面,一方面,海外多個主要、新興市場急需引入中國鋰電及材料領域先進技術和產能,以彌補當地供應缺口;另一方面,海外市場的巨大潛力和高于國內市場的毛利,吸引著越來越多的中國鋰電企業走出去“尋金”。同時,國內鋰電供應鏈企業追隨下游電池巨頭的“產能出海”,也在加快自身在海外市場的本地化產能建設。

10月以來,又涌現一波“產能出海潮”。

據市場消息,寧德時代一子公司與印尼國有電池公司IBC攜手,雙方宣布將在印尼投資12億美元共建一家電芯制造工廠;欣旺達動力透露,其位于匈牙利尼賴吉哈佐市的電池生產基地也已進入施工階段,該基地預計2025年投產;海辰儲能則與沙特MANAT公司宣布成立合資公司,雙方計劃在沙特建設一家年產能5GWh的儲能系統制造工廠。

此外,鋰電材料企業尚太科技宣布,將在馬來西亞投資約1.54億美元建設鋰離子電池負極材料項目;科達利計劃投資不超過6億元在馬來西亞建設鋰電池精密結構件項目。

這一系列海外投資合作的背后,不僅表明海外市場對中國相關企業的認可,而且彰顯了中國企業在全球新能源領域的實力。

03

“產能出海”需要充分評估所面臨的挑戰

中國鋰電巨頭“產能出海”帶動上游企業共同出海,包括杉杉股份、新宙邦、天賜材料、格林美、諾德股份等材料企業,在海外投資建廠已有所布局,未來也將為中游的電池企業提供原材料供應保障。

值得注意的是,面對當前紛繁復雜的國際形勢,企業“產能出海”依然需要提前評估所要面臨的挑戰。

首先,海外建廠的建筑材料采購和運輸、人工等成本較高,尤其是在發達國家和地區,會推高企業的建設和運營成本。

第二,由于海外建廠需要大量資金的投入,企業在融資方面可能面臨困難。在海外當地融資,企業需要熟悉當地的金融市場和融資渠道,并具備相關的資質。

第三,部分國家對于環境保護的要求非常嚴格,企業在建廠和生產過程中,需要滿足當地各種環保法規和標準;還需要建設相關環保設施和管理體系,以確保在當地的環保措施合規,否則可能面臨罰款、停產等風險。

第四,出海建廠的企業需要在其生產等環節,注重資源節約和循環利用。在海外市場,企業需要展示其在可持續發展方面的努力和成果,以滿足海外市場當地的需求和社會期望。

第五,不同國家和地區有著不同的文化背景、價值觀和商業習慣,中國企業在海外建廠,往往需要進行文化融合和管理創新,以提高團隊的協作效率和管理水平。

以上每一項任務都有著不小的挑戰,有待“出海”企業解決。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條