歐洲為實現到2050年凈零排放目標,必須加快從化石燃料向可再生能源過渡。為加快構建具有獨立性和彈性的能源系統,歐洲迅速加大了向可持續能源過渡和提高能源效率的步伐。交通和能源部門加快電氣化轉型速度,而電池則是支持相關產業實現電氣化的關鍵技術。為此,2023年9月26日,歐洲電池技術與創新平臺“電池歐洲”(Batteries Europe)和歐洲能源研究聯盟“電池2030+”(BATTERY 2030+)聯合研究計劃工作組分別發布《歐洲電池研發創新路線圖》和第三版《電池2030+路線圖》,指出歐洲必須加強在材料開發、數字化和應用工程方面的能力,為可持續和創新的電池制造奠定堅實的基礎,并在全球市場上競爭,是歐洲電池技術未來發展的方向。

一、歐盟電池研發布局現狀

(一)戰略規劃

歐盟極為重視對電池儲能技術的研發,希望通過開發高性能電池搶占未來電氣化社會競爭制高點。2017年11月,歐盟委員會發布了“戰略能源技術規劃”(SET-Plan)電池實施計劃,提出電池研究創新的重點領域:電池材料/化學/設計和回收、制造技術、電池應用和集成。歐盟在SET-Plan框架下建立了側重基礎研究合作的歐洲能源研究聯盟和產業界牽頭的歐洲技術與創新平臺,利用兩種協調互補的機制,致力于構建全鏈條貫通的能源技術創新生態系統。以電池領域為例,2017年至2019年,陸續建立了歐洲電池產業聯盟(EBA250)、歐洲技術與創新平臺“電池歐洲”(Batteries Europe)和歐洲能源研究聯盟“電池2030+”聯合研究計劃推進不同技術成熟度的研究和開發工作,相互銜接互補的機制構建起歐洲電池研究與創新生態系統。在該機制下,“電池2030+”聯合研究計劃工作組于2020年3月發布首個電池研究路線圖,提出未來10年歐盟電池技術基礎研究重點將圍繞材料開發、相界面研究、先進傳感器、自修復功能四個主要領域,開發智能、安全、可持續且具有成本競爭力的超高性能電池。與此同時,“電池歐洲”在同年12月發布了其第一個《電池戰略研究議程》,明確了到2030年從電池應用、電池制造與材料、原材料循環經濟、歐洲電池競爭優勢四方面關鍵行動,旨在推進電池價值鏈相關研究和創新行動的實施。

(二)項目研發

2018年6月,歐盟在“地平線2020”計劃基礎上制定了“地平線歐洲”框架計劃,明確支持“可再生能源存儲技術和有競爭力的電池產業鏈”,為其投入150億歐元的研發經費。同年7月更新了“地平線2020”計劃中能源和交通運輸領域的2018—2020年項目資助計劃,新增一個主題名為“建立一個低碳、彈性的未來氣候:下一代電池”跨領域研究活動,旨在整合“地平線2020”計劃中2018—2020年分散資助的與下一代電池有關的研究創新工作,推動歐盟電池技術創新突破,開發更具成本競爭力、更高性能和更長壽命的電池技術。2021年1月,歐盟宣布設立一個歐洲共同利益重要項目(IPCEI)“歐洲電池創新”,由歐洲十二國共同投入29億歐元,并將撬動90億歐元的私人投資,主要涉及的研究領域包括:原材料和先進材料;電池單元;電池系統;回收和循環經濟,旨在推進電池價值鏈的創新研發,建立泛歐電池生態系統。

二、路線圖解讀

(一)兩份路線圖聯系與區別

為促進歐洲電池制造產量的增長,同時提供更有競爭力和可持續的解決方案,實現2030年歐洲電池綜合產能達到886吉瓦時的目標,歐洲到2030年必須建立全球最先進的電池創新生態體系。為此,歐洲電池技術與創新平臺“電池歐洲”(Batteries Europe)發布《歐洲電池研發創新路線圖》,更側重以產業發展為導向,匯集來自工業界和學術界的專家來建立整個電池價值鏈發展的計劃方案,并全面概述了主要研究領域、目標和路線圖,提出短中長期推動電池相關領域研究的優先事項。而歐洲能源研究聯盟“電池2030+”聯合研究計劃工作組發布的《電池2030+路線圖》更側重于歐洲電池基礎研究的長期需求,重點關注數字技術,創造更智能、更高性能、更耐用的電池,并將改變電池研究的方式。通過開發超高性能、耐用、安全、可持續和負擔得起的電池材料、組件和原電池,從基礎科學發現上支撐電池的實際應用。

圖1 歐洲電池研究與創新生態系統示意圖

(二)《歐洲電池研發創新路線圖》解讀

《歐洲電池研發創新路線圖》確定了六大研究領域(新興技術、原材料及其回收、先進材料、電池設計和制造、應用與集成-交通儲能、應用與集成-固定儲能)的33個具體戰略研究主題以及17個交叉研究主題,并提出這些研究主題在短(2027年)、中(2030年)以及長期(2030年后)的研究內容。

1、新興技術

開發高性能的新型電池技術,滿足應用需求,對于實現歐盟的碳中和目標至關重要。該領域確定了10個戰略研究主題,包括:①先進氧化還原液流電池;②金屬空氣電池;③金屬硫電池;④水基電池;⑤無負極電池;⑥多價非水基電池系統;⑦混合超級電容器-電池;⑧多模態多尺度相關表征技術;⑨仿生學;⑩電池材料和電池的可持續性設計。2個交叉研究主題:①使用廉價、豐富且易于回收的材料制造電池;②新興電池技術加速材料發現和多尺度建模。未來為促進基礎研究進一步工業應用,建議開發電池專用技術成熟度標準化框架,實現電池、材料、模塊等快速開發。本領域具體短、中、長期研究內容如表1所示。

2、原材料及其回收

到2030年實現鋰金屬回收率達到90%、鈷和鎳金屬回收率均達到95%的目標。該領域確定了6個戰略研究主題,包括:①新型逆向物流解決方案和收集模式;②現有回收工藝對新技術的適用性;③鋰電池的回收新工藝和其他新興技術;④二次原料整合;⑤鈉離子和其他新的化學電池供應鏈;⑥可持續的原材料采購和加工。3個交叉研究主題:①可持續性評估工具(參考數據可用性和方法框架);②安全和可持續性設計;③利用混合模型優化回收流程的數字孿生。未來需在歐洲層面進行交流合作,增加歐洲關鍵原材料供應,采用適用性強的回收工藝提高技術競爭力,支持開發更可持續的原材料和二次材料高質量利用。本領域具體短、中、長期研究內容如表2所示。

3、先進材料

到2030年電池組成本控制在75歐元/千瓦時之內,該領域確定了5個戰略研究主題,包括:①第三代鋰電池材料研發(交通儲能);②第四代固態電池材料研發(交通儲能);③長效鋰電池材料研發(固定儲能);④鈉離子電池材料研發(交通和固定儲能);⑤釩基氧化還原液流電池材料(固定儲能)。3個交叉研究主題:①可持續性(減少關鍵材料的使用);②安全性(材料本身以及相互作用產生的人體健康和環境危害);③數字化(采用人工智能發現新的電池材料)。未來必須更多考慮可持續性和安全性,特別關注新型電池化學材料,在可回收性的基礎上實現成本的降低和關鍵原材料的穩定供應。本領域具體短、中、長期研究內容如表3所示。

4、電池設計和制造

該領域著眼于目前歐洲大規模電池制造和未來技術應用,確定了4個戰略研究主題:①可持續電池設計;②電池的可持續制造;③靈活性制造技術;④工藝和產品規模化和產業化。3個交叉研究主題:①可持續性(再生原料對電池設計、制造材料選擇和應用的影響);②安全性(電池設計、材料選擇和可回收性的安全研究);③數字化(可持續設計和電池制造過程的數字孿生)。本領域具體短、中、長期研究內容如表4所示。

5、應用與集成-交通儲能

交通儲能領域重點關注電池在交通應用方面的關鍵事項,包括5個戰略研究主題:①公路領域;②水路領域;③航空領域;④鐵路領域;⑤非公路機械領域。3個交叉研究主題包括:①快速充電;②電池更換;③關鍵指標預測(如電量、健康、溫度、功率等)。未來需確定(新興)應用中電池系統的要求、強化電池系統設計基礎以及結合互操作性和物聯網等技術,提高可持續性旨在實現電池行業的規模效益。本領域具體短、中、長期研究內容如表5所示。

6.應用與集成-固定儲能:

固定儲能領域主要包括3個戰略研究主題:①供電側電池儲能系統;②需求側電池儲能系統;③中長時電池儲能。3個交叉研究主題:①數字化(重點是先進的電池管理系統、電池運行的新算法等);②可持續性(重點關注再利用電池的設計);③安全性(電池儲能系統的安全性、效率和延長壽命)。未來需特別關注現有或新的長時儲能技術,對提高可再生能源發電和電網靈活性至關重要。本領域具體短、中、長期研究內容如表6所示。

(三)第三版《電池2030+路線圖》解讀

第三版《電池2030+路線圖》是歐洲能源研究聯盟“電池2030+”聯合研究計劃工作組根據目前歐洲現狀、國際研究進展以及“地平線2020”、“地平線歐洲”框架計劃資助的項目,對上一版本路線圖中的研究方向進行了細化。提出“電池2030+”目標是開發安全、經濟、可持續、長壽命的超高性能電池,側重于技術成熟度更低的基礎研究階段,為整個價值鏈中的歐洲電池行業提供新工具和突破性技術,使歐洲在現有市場(如交通儲能和固定儲能)和未來新興領域(如機器人、航空航天、醫療設備和物聯網等)占據領導地位。為此,該路線圖提出了電池未來可持續發展的3大主題的6個研究領域。

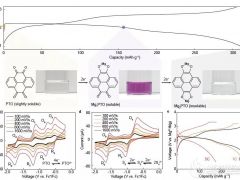

圖2 “電池 2030+”愿景整體示意圖

注:“電池 2030+”愿景是通過一種化學中和的方法,開發未來的可持續電池,為交通儲能、固定儲能、醫療設備和機器人等預期應用提供最優化的超高性能電池。“電池 2030+”側重于三大主題的六個研究領域,這些主題和領域之間聯系緊密,都為加速電池的發現和開發提供了新的工具。

1、加速電池界面和材料研究主題

需要特別關注電池中許多材料界面上發生的復雜反應。該領域核心是開發一個共享的歐洲數據基礎設施,能夠自動采集、處理和使用電池開發周期所有領域的數據。利用人工智能(AI)開發電池界面基因組(BIG)和建立材料加速平臺(MAP)大幅加快新型電池材料開發。

2、智能功能集成研究主題

“電池2030+”提出了兩種不同且互補的方案:①開發直接在電池單元級別探測化學和電化學反應的傳感器;②使用自愈功能來恢復運行電池單元內損害的功能。

3、交叉研究主題

主要包括電池的可制造性和可回收性:①可制造性領域將重點關注電池、電池組件和材料的制造、制造過程中電池內部產生的界面效應。②可回收領域重點研究一種基于數據收集和分析的新回收模式,將電池組自動拆卸到電池級別,盡可能重復使用;將電池單元自動拆解以最大限度地增加個性化組件的數量;以及開發選擇性粉末回收技術,將粉末修復為電池活性材料,可在交通/固定應用的電池中重復使用等。

第三版《電池2030+路線圖》3大研究主題的6個研究領域具體短期(3年)、中期(6年)、長期(10年)研究內容如表7所示。??表7“電池2030+”主要研究領域短、中、長期研究內容

三、下一步計劃

為促進路線圖相關技術滿足整個電池價值鏈需求,“電池歐洲”將不斷跟蹤本次路線圖中提到的技術發展態勢,例如,目前還處在概念階段的新興技術,提供新興技術路線圖和關鍵績效指標,確定今后需要采取的進一步研發創新行動。而“電池2030+”聯合研究計劃工作組將在未來十年內,基于目前路線圖制定的研究領域開發一個包含具體研發行動的閉環模型,以促進歐洲電池生態系統進行長期、變革性的基礎研究。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條