近段時間,鈉電池受到資本市場關注,不少公司公布了在鈉電池領域的最新進展。11月29日,中科海鈉(阜陽)全球首條GWh級鈉離子電池生產線產品下線。中科海鈉總經理李樹軍透露,阜陽產線計劃在明年擴產至3GWh-5GWh,并有望實現100MW級鈉離子電池儲能系統推廣應用。

與此同時,鈉電池相關公司產業化進度在提速。美聯新材日前接受機構調研時表示,層狀氧化物正極材料技術路線最快將于2023年一季度率先實現產業化。中科海鈉、鈉創新能源等龍頭企業也是該技術路線的主導者。另外,寧德時代、傳藝科技等多家公司近段時間也都再次強調明年將實現鈉電池量產。

對此,黃河科技學院客座教授、汽車分析師張翔在接受《證券日報》記者采訪時表示,鈉電池產業體系處在商業化初期,競爭格局還需繼續跟蹤,相關龍頭企業仍然具有先發優勢。

三種技術路線之爭

鈉電池的行業關注度日益上升,一方面是因為在“雙碳”目標下,節能減排、發展清潔能源是我國能源戰略的必然要求和轉型方向;另一方面碳酸鋰價格高企,上游成本短期內陡升進一步壓縮中下游利潤空間,尋找可替代材料迫在眉睫,加速了企業對鈉電池產業化的研究和布局。

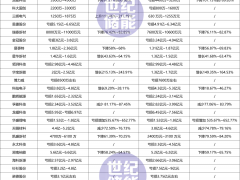

而在產業化初期,相關公司技術路線的選擇在一定程度上決定了未來的市場競爭格局。在鈉電池領域,對正極材料的選擇目前存在三種路線之爭,主要是層狀氧化物、普魯士藍(白)和聚陰離子。據了解,層狀氧化物主打能量密度;普魯士藍(白)主打低成本;聚陰離子主打循環壽命。

中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇向《證券日報》記者表示,層狀氧化物工藝成熟,其工藝流程與設備和鋰電三元材料相似,配套企業基本為成熟的三元正極材料廠商,能夠提供一致性好、性能穩定的樣品和量產原料,是近期產業化首選方案。

“鈉電層狀氧化物正極相較于磷酸鐵鋰正極材料單瓦時成本更低。”東財新能源研究員李治也告訴《證券日報》記者,鈉電池產業化的初衷在于降本,因此其主要替代動力和儲能的性價比市場,與磷酸鐵鋰場景較為重疊。小動力及動力性價比市場場景下,層狀氧化物路線依托其較磷酸鐵鋰更高的倍率、低溫性能優勢,有望形成差異化競爭優勢。

相比而言,普魯士藍類化合物成本低廉、發展空間廣闊,有著較高的電壓和可逆容量。上海鋼聯新能源事業部分析師汪奇向《證券日報》記者表示,層狀氧化物由于制備方便和原料易獲得,加上中科海納的示范,目前發展較快。而從成本和能量密度來說,未來普魯士藍類材料相對成熟后,性價比較高,增長會加速。

多位接受記者采訪的專家普遍認為,盡管鈉電池三種技術路線產業化時間有先后,但最終誰能在市場站穩,還要看各自技術何時能突破自身瓶頸。最先實現產業化的路線并非最終贏家,就如同三元鋰最先被大規模量產,但磷酸鐵鋰后來者居上。

鋰電企業加碼布局鈉電池

盡管鈉電池三種技術路線各有優劣,但業內認為未來不同正極路線的鈉電池和鋰電池將會并存,且各有各的優勢應用場景。短期來看,兩者相互補充、互通有無。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅向記者表示,“鈉電電解液和鋰電電解液產品線是可以兼容的,產品配方也相似,相關廠家可以迅速切換產能到鈉電池產品。”

也正是由于可以在產品線上切換,目前鋰電企業在加碼布局鈉電池。

李治表示,從布局正極材料的企業類型來看,技術布局領先、規范化生產經驗豐富的鈉電初創企業和傳統鋰電企業正加速鈉電池正極材料的研發和產業化進程。從技術層面來看,鈉電層狀氧化物正極與鋰電三元材料的研發策略相近,能量密度較高。

李治進一步表示,層狀氧化物的晶體結構類似于鋰電三元材料,其制造工藝也與三元鋰電正極高度重疊,廠商們可以進行技術遷移。從事三元材料生產的廠商在層狀氧化物路線上有更多的技術積累和供應鏈優勢,因此傳統三元正極龍頭紛紛布局層狀氧化物路線,使得材料產業化進度較快。

鈉電池產業化路在何方

近段時間,寧德時代、中科海鈉、傳藝科技、美聯新材等多家公司都提到,2023年將實現鈉電池的量產和產業化。2023年或成為鈉電池產業化元年。

例如,寧德時代研究院副院長黃起森日前表示,寧德時代的鈉電池普遍可以滿足續航400公里以下的車型需求。根據寧德時代的時間表,明年將實現鈉離子電池的量產。

盡管頭部公司都在推動產業化進程,但記者也注意到,業內人士對鈉電池產業化仍存在一定擔憂。

“想要真正形成產業化存在一定難度,一個很大的原因就是配套正極材料沒有真正實現批量化、穩定性生產,新勢力企業現在的方向還是以材料為主,目前國內企業主要集中在小規模生產制造。”李治表示,無論是聚陰離子還是層狀氧化物,目前都沒有辦法在批量化生產中做出實驗室的水平。

祁海珅認為,目前發展鈉電池,主要還是要解決成本較高問題、提高循環壽命等。產業化、大規模生產時間點還沒有到來,待小批量推廣后,未來兩三年可以逐步釋放出一定的產能,性價比也會凸顯。

不過,在逐步推動產業化的過程中,上市公司可以先嘗試在小動力場景推動鈉電池的應用。

“鈉電池產業化需要結合實際應用場景做針對性的調整,多元化場景的應用推廣需要突破。”汪奇還提出,各種原料和中間品應有相對統一的標準,便于上下游產業鏈的擴張。

李治也表示,在鋰價高企的背景下,鈉電池產業化初期裝機成本優勢明顯,且考慮該場景下競爭格局相對分散化,并可避免與傳統鋰電池巨頭競爭,部分鈉電池企業成長確定性較強,有望率先在小動力場景落地。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條