在全球實現碳中和目標的共識下,可再生能源的發展成為主流,尤其是風、光、水的碳排放量遠低于傳統能源,而風電相較于其他可再生能源又具有更加明顯的低碳排放特性。因此,在中國實現碳中和的道路上,風電任重而道遠,將扮演重要的角色。

2021年1月30日下午,“清華大學·大同第二屆能源轉型國際論壇暨碳中和愿景下能源轉型路徑研討會”之“碳中和愿景下城市與能源企業協同轉型率先達峰”在線上如期舉行。中國可再生能源學會風能專委會于貴勇作《碳中和目標下的風電發展構想》主題報告,介紹風能行業關于碳中和目標下的發展構想以及目前的行動。

碳中和目標是構建風電未來發展的頂層邏輯

據國際能源網記者了解,2020年9月22日,習近平主席在75屆聯合國大會上鄭重宣告,中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”,承諾中國將落實“30/60”目標。另據清華大學氣候變化與可持續發展研究院發布的《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》認為,“中國到2060年實現碳中和,實際上就是要努力實現以1.5°C目標為導向的長期深度脫碳轉型路徑。”在此背景下,于貴勇認為,碳中和目標是構建風電未來發展的頂層邏輯。

在“30/60”目標和1.5°C的減排目標之下,風電在整個碳達峰和碳中和過程中應該扮演怎樣的角色以及起到怎樣的作用?

于貴勇表示,結合國內外知名機構研究成果來看1.5℃和2℃能源占比構成,在1.5℃目標下,到2050年,能源總需求50億tce,非化石能源占比超過85%,非化石電力在總電量中比例超過90%,煤炭比例將在5%以下;在2℃目標下,一次能源消費2030年后進入峰值平臺期開始下降,2050年下降到52億tce左右,2050年煤炭比重下降到10%以下,非化石能源占比達70%以上,非化石電力占總電量約90%。電力占終端E原總消費55%以上。“從目前來看并不算是很激進的目標,而是要實現碳中和目標基本的尺度”,于貴勇說道。

結合上述目標,風電行業在未來應如何制定發展邏輯以及應做出怎樣的增長貢獻?于貴勇介紹,“我們注意到一個基本事實,非化石能源每增加一個百分點,風光裝機需增加1億千瓦”,而要落實“30/60”目標,須實現風電裝機逐年穩定增長——年均新增5000萬千瓦。

據了解,基于2℃情景,國家發改委能源所和中國可再生能源中心在《中國可再生能源展望2019》中制定風電光伏裝機路線圖三步走規劃,即“十四五”風電年均新增裝機53GW,光伏年均新增裝機58GW;“十五五”風電年均新增裝機127GW,光伏年均新增裝機116GW;“十六五”風電是實現碳中和目標的主力軍。

在此背景下,結合國內外研究成果,2020年10月14日,在北京國際風能大會暨展覽上,來自全球400余家風能企業的代表共同簽署并發布了《風能北京宣言》。宣言提出,在“十四五”規劃中,須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間:保證年均新增裝機5000萬千瓦以上,2025年后,中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦,到2030年累計達到8億千瓦以上,到2060年累計達到30億千瓦以上。

那“十四五”期間年均新增裝機5000萬千瓦以上如何實現?

于貴勇認為,分解為三個市場,“三駕馬車”缺一不可。如“三北”要提高消納,達到2000-2500萬千瓦,實現大基地、大機組;“中東南”要消除誤區,達到約2000萬千瓦,實現低風速、分散式;“海上”要降低成本,達到500~1000萬千瓦,實現海上大機組開發。

保證年均新增裝機5000萬千瓦條件齊備

首先在資源方面,中國風電的技術開發量沒有天花板。風電在陸上——陸地80m、100m、120m和140m高度上技術開發總量分別為32億千瓦、39億千瓦、46億千瓦和51億干瓦;在海上——近海水深5~25m和25~50m海域內100m高度風能資源技術開發量分別為2.1億千瓦和1.9億千瓦,“陸上140米高度的風電技術開發量大于50億千瓦,現利用率僅4%”,于貴勇說道。

其次在電力系統方面,構建風光高比例可再生能源系統具備可行性。于貴勇介紹,根據國家氣候中心測算,到2050年如果風電裝機25億千瓦,光伏26.7億千瓦,按照全國小時級別的電力電量互動平衡來說,在實施靈活的區域電力交換條件下,不需要儲能和需求側響應,僅靠風光就可以提供全國67%的電力電量需求,且棄電率控制在8%以下,一旦實現將證明中國有能力實現1.5度溫控目標和碳中和目標。

另外,我國風電已經建立起成熟的產業體系。“經過初步評估,2020年風電在滿足國內市場5000萬千瓦裝機情況下,還有部分出口的能力,再經過一到兩年產能釋放或者部分優化和破產,包括一些部件進口國產化替代,國內生產能力會進一步強化和提升”,于貴勇說道。

最后,在產業基礎方面,風電產業基礎完善,產能擴大不是問題。隨著風電市場規模的迅速擴大,我國風電設備制造技術進一步提高,一個具有競爭力的較為完整的產業鏈體系已基本形成,涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開發建設、技術研發、標準和檢測認證體系等各個環節。風電機組設備制造基本上實現了系列化、標準化和型譜化,低風速風況和惡劣環境風電機組開發處于全球領先地位,在大容量機組開發上也實現了與世界同步。

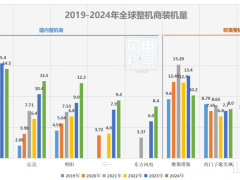

于貴勇坦言,“ 2020年根據能源局最新的數據,風電并網新增的量是7167萬千瓦,海上為306萬千瓦。風電吊裝容量約為50GW,這個數據預計在3月初能夠徹底做完,和國家并網量是有一定的差距。新增吊裝量應該是在50GW左右,在安裝、調試各種條件下沒有完成并網,統計到并網口徑約有2000萬千瓦”。

保證年新增裝機5000萬千瓦需各方支持

談到要實現上述目標并完成“十四五”期間的任務量,于貴勇認為,首先要做到三方面:一是加強配額制的約束力;二是實施全額保障性收購政策;三是給予可再生能源發電固定電價。“比如配額制納入地方政府考核體系,進一步增強它的約束力;比如將核準制改為備案制,取消進一步控制的規模限制目標,把控制性目標變成引導性指標。另外在國土方面保障項目開發用地供應的同時,電網企業需要進一步支持,簽訂項目長期的固定收購合同,穩定市場預期,降低各類非技術性開發成本,降低企業各類成本,能夠進一步增強它的市場競爭力”,于貴勇表示。

其次在政府和電網方面,一方面需要消除非技術成本,另一方面還需要為高比例可再生能源發展釋放更大的市場空間,在規劃制定、促進市場化交易、鼓勵技術創新和網源融合方面給予更大的支持。“比如在國土方面保障項目開發用地供應的同時,電網企業要進一步支持,簽訂項目長期的固定收購合同,穩定市場預期,降低各類非技術性開發成本,降低企業各類成本,能夠進一步增強它的市場競爭力”,于貴勇說道,“最重要的是,建立全國性質的穩定的可持續的綠色電力消費市場,只有實現消費側的拉動才能進一步帶動和挖掘供應側的改革和實力的增強。”

此外,還需為海上風電提供一定的支撐。于貴勇表示,海上風電平價的實現還有難度,廣東省已經出臺地方性支持政策,呼吁其他沿海省份有相關政策出臺。

發言最后,于貴勇希望,在接下來過程當中能夠得到社會各界的理解和支持,同時多考慮一下風電的貢獻以及參與的意愿,使風電和光伏行業一道,成為碳中和的主力軍。

2021年1月30日下午,“清華大學·大同第二屆能源轉型國際論壇暨碳中和愿景下能源轉型路徑研討會”之“碳中和愿景下城市與能源企業協同轉型率先達峰”在線上如期舉行。中國可再生能源學會風能專委會于貴勇作《碳中和目標下的風電發展構想》主題報告,介紹風能行業關于碳中和目標下的發展構想以及目前的行動。

碳中和目標是構建風電未來發展的頂層邏輯

據國際能源網記者了解,2020年9月22日,習近平主席在75屆聯合國大會上鄭重宣告,中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”,承諾中國將落實“30/60”目標。另據清華大學氣候變化與可持續發展研究院發布的《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》認為,“中國到2060年實現碳中和,實際上就是要努力實現以1.5°C目標為導向的長期深度脫碳轉型路徑。”在此背景下,于貴勇認為,碳中和目標是構建風電未來發展的頂層邏輯。

在“30/60”目標和1.5°C的減排目標之下,風電在整個碳達峰和碳中和過程中應該扮演怎樣的角色以及起到怎樣的作用?

于貴勇表示,結合國內外知名機構研究成果來看1.5℃和2℃能源占比構成,在1.5℃目標下,到2050年,能源總需求50億tce,非化石能源占比超過85%,非化石電力在總電量中比例超過90%,煤炭比例將在5%以下;在2℃目標下,一次能源消費2030年后進入峰值平臺期開始下降,2050年下降到52億tce左右,2050年煤炭比重下降到10%以下,非化石能源占比達70%以上,非化石電力占總電量約90%。電力占終端E原總消費55%以上。“從目前來看并不算是很激進的目標,而是要實現碳中和目標基本的尺度”,于貴勇說道。

結合上述目標,風電行業在未來應如何制定發展邏輯以及應做出怎樣的增長貢獻?于貴勇介紹,“我們注意到一個基本事實,非化石能源每增加一個百分點,風光裝機需增加1億千瓦”,而要落實“30/60”目標,須實現風電裝機逐年穩定增長——年均新增5000萬千瓦。

據了解,基于2℃情景,國家發改委能源所和中國可再生能源中心在《中國可再生能源展望2019》中制定風電光伏裝機路線圖三步走規劃,即“十四五”風電年均新增裝機53GW,光伏年均新增裝機58GW;“十五五”風電年均新增裝機127GW,光伏年均新增裝機116GW;“十六五”風電是實現碳中和目標的主力軍。

在此背景下,結合國內外研究成果,2020年10月14日,在北京國際風能大會暨展覽上,來自全球400余家風能企業的代表共同簽署并發布了《風能北京宣言》。宣言提出,在“十四五”規劃中,須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間:保證年均新增裝機5000萬千瓦以上,2025年后,中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦,到2030年累計達到8億千瓦以上,到2060年累計達到30億千瓦以上。

那“十四五”期間年均新增裝機5000萬千瓦以上如何實現?

于貴勇認為,分解為三個市場,“三駕馬車”缺一不可。如“三北”要提高消納,達到2000-2500萬千瓦,實現大基地、大機組;“中東南”要消除誤區,達到約2000萬千瓦,實現低風速、分散式;“海上”要降低成本,達到500~1000萬千瓦,實現海上大機組開發。

保證年均新增裝機5000萬千瓦條件齊備

首先在資源方面,中國風電的技術開發量沒有天花板。風電在陸上——陸地80m、100m、120m和140m高度上技術開發總量分別為32億千瓦、39億千瓦、46億千瓦和51億干瓦;在海上——近海水深5~25m和25~50m海域內100m高度風能資源技術開發量分別為2.1億千瓦和1.9億千瓦,“陸上140米高度的風電技術開發量大于50億千瓦,現利用率僅4%”,于貴勇說道。

其次在電力系統方面,構建風光高比例可再生能源系統具備可行性。于貴勇介紹,根據國家氣候中心測算,到2050年如果風電裝機25億千瓦,光伏26.7億千瓦,按照全國小時級別的電力電量互動平衡來說,在實施靈活的區域電力交換條件下,不需要儲能和需求側響應,僅靠風光就可以提供全國67%的電力電量需求,且棄電率控制在8%以下,一旦實現將證明中國有能力實現1.5度溫控目標和碳中和目標。

另外,我國風電已經建立起成熟的產業體系。“經過初步評估,2020年風電在滿足國內市場5000萬千瓦裝機情況下,還有部分出口的能力,再經過一到兩年產能釋放或者部分優化和破產,包括一些部件進口國產化替代,國內生產能力會進一步強化和提升”,于貴勇說道。

最后,在產業基礎方面,風電產業基礎完善,產能擴大不是問題。隨著風電市場規模的迅速擴大,我國風電設備制造技術進一步提高,一個具有競爭力的較為完整的產業鏈體系已基本形成,涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開發建設、技術研發、標準和檢測認證體系等各個環節。風電機組設備制造基本上實現了系列化、標準化和型譜化,低風速風況和惡劣環境風電機組開發處于全球領先地位,在大容量機組開發上也實現了與世界同步。

于貴勇坦言,“ 2020年根據能源局最新的數據,風電并網新增的量是7167萬千瓦,海上為306萬千瓦。風電吊裝容量約為50GW,這個數據預計在3月初能夠徹底做完,和國家并網量是有一定的差距。新增吊裝量應該是在50GW左右,在安裝、調試各種條件下沒有完成并網,統計到并網口徑約有2000萬千瓦”。

保證年新增裝機5000萬千瓦需各方支持

談到要實現上述目標并完成“十四五”期間的任務量,于貴勇認為,首先要做到三方面:一是加強配額制的約束力;二是實施全額保障性收購政策;三是給予可再生能源發電固定電價。“比如配額制納入地方政府考核體系,進一步增強它的約束力;比如將核準制改為備案制,取消進一步控制的規模限制目標,把控制性目標變成引導性指標。另外在國土方面保障項目開發用地供應的同時,電網企業需要進一步支持,簽訂項目長期的固定收購合同,穩定市場預期,降低各類非技術性開發成本,降低企業各類成本,能夠進一步增強它的市場競爭力”,于貴勇表示。

其次在政府和電網方面,一方面需要消除非技術成本,另一方面還需要為高比例可再生能源發展釋放更大的市場空間,在規劃制定、促進市場化交易、鼓勵技術創新和網源融合方面給予更大的支持。“比如在國土方面保障項目開發用地供應的同時,電網企業要進一步支持,簽訂項目長期的固定收購合同,穩定市場預期,降低各類非技術性開發成本,降低企業各類成本,能夠進一步增強它的市場競爭力”,于貴勇說道,“最重要的是,建立全國性質的穩定的可持續的綠色電力消費市場,只有實現消費側的拉動才能進一步帶動和挖掘供應側的改革和實力的增強。”

此外,還需為海上風電提供一定的支撐。于貴勇表示,海上風電平價的實現還有難度,廣東省已經出臺地方性支持政策,呼吁其他沿海省份有相關政策出臺。

發言最后,于貴勇希望,在接下來過程當中能夠得到社會各界的理解和支持,同時多考慮一下風電的貢獻以及參與的意愿,使風電和光伏行業一道,成為碳中和的主力軍。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條