二零一八年八月

信陽市發展和改革委員會

中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司

目 錄

前 言

一、發展基礎及背景

(一)自然條件概況

(二)經濟社會發展現狀

(三)資源條件

(四)發展現狀與形勢

(五)面臨的挑戰

二、指導思想、基本原則和發展目標

(一)指導思想

(二)基本原則

(三)發展目標

三、重點任務

(一)有序發展分布式光伏發電

(二)因地制宜實施光伏扶貧工程

(三)規范開發集中式地面光伏電站

(四)鼓勵太陽能發電與新農村建設發展相結合

(五)推進分布式多能互補綜合性儲能示范

(六)帶動光伏裝備產業發展

四、環境影響及效益分析

(一)環境影響分析

(二)環境影響減緩措施

(三)環境效益分析

五、經濟及社會效益分析

(一)經濟效益分析

(二)社會效益分析

六、保障措施

(一)加強規劃協調滾動管理

(二)提高消納能力,鼓勵售電試點

(三)落實電價補貼和各項優惠政策

(四)加大金融融資支持力度

(五)支持新建光伏扶貧項目用地

(六)與節能減排管理相結合

(七)鼓勵光伏扶貧與新農村建設相結合

(八)培育光伏發電上下游產業

前 言

太陽能資源豐富,分布廣泛。太陽能光伏發電是技術成熟、產業化程度高的太陽能利用方式,是能源供應體系的重要組成部分,具有廣闊的發展前景。近來年,隨著光伏發電技術進步和成本下降,在國家一系列扶持政策的推動下,太陽能光伏發電獲得了較快發展。光伏發電開發利用規模不斷擴大,應用成本快速下降,光伏發電已成為許多國家推進能源轉型的核心內容和應對氣候變化的重要途徑,也是推進能源生產和消費革命、推動能源轉型的重要措施。

為順應能源發展新形勢,大力推動能源生產和消費革命,加快信陽市光伏發電發展,促進節能減排,積極應對氣候變化,更好地滿足信陽市經濟和社會可持續發展的需要,根據《國家可再生能源發展“十三五”規劃》、《河南省“十三五”能源發展規劃》、《河南省“十三五”可再生能源發展規劃》、《信陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,編制了《信陽市光伏發電發展規劃(2018年~2025年)》(以下簡稱“《規劃》”)。本規劃涵蓋除固始縣以外的信陽市轄七縣二區六個管理區、開發區,規劃期為2018~2025年,規劃水平年為2020年,遠期目標展望至2025年。

一、發展基礎及背景

(一)自然條件概況

信陽市全市總面積1.89萬km2,總人口866.3萬,轄八縣(固始、光山、羅山、淮濱、新縣、商城、潢川、息縣)二區(浉河區、平橋區),六個管理區、開發區。

地理位置位于河南省最南部,淮河上游,與鄂皖兩省交接,是江淮河漢之間的戰略要地。地處東經114°06′,北緯31°125′,地勢南高北低。西部和南部為桐柏山、大別山,面積近7000平方公里,占全市總面積的37.1%,是長江淮河兩大流域的分水嶺。中部是丘陵崗地,合肥-潢川盆地西半部分,海拔50-100米,面積7000多平方公里,占全市總面積的38.5%。此區梯田層層,河渠縱橫,塘堰密布,水田如網。北部是平原和洼地,面積4000多平方公里,占全市總面積的24.4%。

淮河流經信陽地區北部,信陽絕大部分地區位于淮河以南,屬亞熱帶季風氣候。山清水秀,水田盈野,稻香魚躍。日照充足,年均1900-2100小時;氣溫適宜,年平均氣溫15.1-15.3℃;降雨豐沛,年均降雨量900-1400毫米,空氣濕潤,氣候條件優良。由于地形富于變化,具有豐富的生物物種資源。

信陽市河流眾多,分屬長江、淮河兩大水系。其中,淮河流域面積占全市總面積的98.2%,屬長江水系的流域面積僅占1.8%,有得天獨厚的水資源。全市大、中、小型水庫的總庫容達40多億m3,有總庫容13.55億m3的南灣水庫靠近市區,且水質優良,可保證城市及附近農業的用水。信陽市礦產資源具有一定規模的儲量,且特點突出。其中非金屬珍珠巖儲量為亞洲第一,且分布相對集中。

(二)經濟社會發展現狀

2017年信陽市全年生產總值2226.55億元,按可比價格計算,比上年增長6.7%。其中,第一產業增加值457.86億元,增長4.4%;第二產業增加值863.41億元,增長4.4%;第三產業增加值905.28億元,增長10.6%。三次產業結構為20.6:38.8:40.7,對GDP增長的貢獻率依次為15.2%、26.6%、58.3%。全年人均生產總值34528元,比上年增長6.4%。

2017年信陽市全年地方財政總收入148.38億元,比上年增長16.3%。一般公共預算收入100.45億元,增長12.2%。其中,稅收收入67.01億元,增長11.9%;非稅收入33.44億元,增長12.9%。一般公共預算支出446.21億元,增長9.2%。其中,教育支出102.14億元,增長12.8%;社會保障和就業支出66.03億元,增長21.1%。全年國稅收入83.11億元,增長46.3%;地稅收入43.65億元,增長9.8%。

總體來說,盡管“十二五”以來經濟運行外部環境嚴峻且復雜多變,但通過全市上下深入貫徹落實中央、省和市委、市政府各項決策部署,堅持以新發展理念為引領,主動適應經濟發展新常態,扎實推進供給側結構性改革,統籌穩增長、促改革、調結構、強基礎、惠民生、防風險,全市的經濟和社會發展還是呈現穩中有進、穩中提質的良好局面。

(三)資源條件

1、全國太陽能資源概況

我國屬世界上太陽能資源豐富的國家之一,全年輻射總量在330.1~8399兆焦耳/平方米之間。全國總面積三分之二以上的地區年日照時數大于2000小時,太陽能理論總儲量147×108 GW·h/年。我國西藏、青海、新疆、甘肅、寧夏、內蒙古高原的總輻射量和日照時數均為全國最高,屬世界太陽能資源豐富地區之一。我國太陽能資源分布圖如圖1-1所示。

2、河南省太陽能資源概況

氣象觀測數據表明,河南省總體輻射較強,年太陽總輻射在4300~5000兆焦/平方米之間,屬于太陽能資源豐富區。多年平均光伏等效滿負荷利用小時數在900~1100小時。

3、信陽市太陽能資源概況

依據《太陽能資源等級 總輻射(GB∕T 31155-2014)》標準劃分,信陽屬于太陽能資源豐富地區。但由于受地形及氣候影響,光照資源低于河南省平均水平,平均年日照時數在1900-2100h左右,年太陽總輻射在4300~4700兆焦/平方米。總輻射整體分布呈現北高南低的特點。信陽市太陽能年總輻射分布圖如圖1-3所示。

(四)發展現狀與形勢

1、光伏發電發展現狀

在國家光伏扶貧工程、光伏電價補貼等政策支持下,信陽市光伏發電發展取得了一定成果。截至2017年,全市光伏發電并網發電裝機容量143兆瓦,占全市電源總裝機容量的比重約7%,資源利用率偏低。建設形式以村級光伏扶貧電站、屋頂分布式光伏電站為主。

2、面臨的機遇

(1)政策環境

自2006年1月國家發布《可再生能源法》以來,國家有關部門先后出臺了相關法律法規及配套政策,支持光伏發電的發展。2016年五部委聯合發布的《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》,明確將光伏扶貧作為產業扶貧的重要方式,拓展了發展光伏發電的新空間。雖然目前光伏發電電價補貼已經進入下行通道,但自發自用比例較高的分布式光伏發電項目以及光伏扶貧項目受補貼下調影響較小,未來仍有良好的發展機遇。

(2)節能減排

隨著光伏發電產業技術進步和應用規模擴大,光伏發電將成為繼水電、風電之后重要的可再生能源,成為未來能源供應的重要組成部分。大力推進光伏發電應用對節能減排、優化能源結構、保障能源安全、改善生態環境具有重大戰略意義。

(3)堅強電網

近年來,由于加大資金投入,加快建設,全市電網快速發展。信陽市目前已有500千伏變電容量350萬千伏安,線路長度394公里;220千伏變電容量441萬千伏安,線路長度1283公里;110千伏變電容量367.75萬千伏安,線路長度1803公里,35千伏變電容量163.68萬千伏安,線路長度2187公里。信陽市已初步建成以220千伏為骨干網架、結構堅強的電網,能夠適應并促進新能源發展。根據《信陽市能源發展規劃(2018年~2025年)》測算,到2020年光伏發電消納能力在300兆瓦以上。

(五)面臨的挑戰

“十三五”時期信陽市經濟社會快速發展,對能源供給保障及發展方式轉變也提出了更高的要求。從發展實踐來看,也還存在一些問題與困難,主要表現在:

1、普通地面光伏電站發展受限

目前河南省原則上不再支持無技術進步目標、無市場機制創新、補貼強度高的普通集中式光伏電站。信陽市土地資源十分寶貴,生態保護任務較重,基本地形主要以丘陵、平原為主,絕大多數土地性質為農、林用地,根據《基本農田保護條例》和相關法律法規要求,不適宜再大規模建設光伏地面電站。

2、太陽能資源條件總體不優

河南省雖然屬于同緯度地區中太陽能資源比較充分的省份,但太陽能資源仍總體欠優,平均年總輻射量大幅低于西藏、新疆、青海、甘肅等資源富集省份。信陽市位于河南最南端,受地形及氣候影響,屬于河南省內光照資源較一般地區。資源條件的不優制約了光伏發電項目的大規模發展。

3、項目成本高,企業投資積極性不強

近年來,雖然光伏組件等主要設備成本大幅下降,但與常規火電相比,光伏發電項目發電成本及融資成本高,對財政補貼依賴性較強,致使企業投資積極性不高。

二、指導思想、基本原則和發展目標

(一)指導思想

以新發展理念為引領,以綠色低碳為方向,充分利用我市太陽能資源條件和產業基礎,按照扎實穩妥、適度有序的發展思路,以技術創新為支撐,以分布式光伏發電和光伏扶貧為重點,以建立健全政策機制為保障,努力提高光伏發電在能源消費中的比重,推動多能互補綜合利用,推動光伏發電發展與生態文明建設融合并進,促進能源結構優化調整和低碳綠色發展。

(二)基本原則

統籌規劃、有序發展。結合太陽能資源稟賦情況及電網消納能力,合理布局、有序發展,科學確定建設規模和建設時序,注重科技創新、試點示范和規模化發展的有機銜接,促進光伏發電協調發展。

因地制宜、突出重點。根據各地自身自然資源稟賦和發展定位情況不同,因地制宜,科學規劃,有序推動各類產業園區等廠房屋頂集中連片、負荷穩定地區的分布式光伏發電規模化應用;支持公共建筑、商業樓宇、家庭社區等社會各領域安裝使用光伏發電系統。

創新發展、轉型升級。切實以創新作為光伏發電發展的基點,鼓勵先行先試,探索適宜光伏發電發展的新形式、新業態;嚴格執行光伏發電產品市場準入標準,推動先進技術擴大應用,建立良性競爭市場,提高光伏發電規模化水平和市場競爭力。

目標引導、消納優先。把光伏發電作為提高可再生能源消費占比的重要途徑和方法,結合電力體制改革,鼓勵光伏發電發展與多能互補體系建設和智能電網相結合,多措并舉,拓展消納途徑,推動電力交易和服務共享,確保光伏發電電量全額收購。

(三)發展目標

根據河南省對光伏發電建設的總體安排和要求,結合信陽市實際情況,擬定信陽市光伏發電發展目標。

到2020年,全市光伏發電裝機總容量達到300兆瓦,其中分布式光伏電站(包含屋頂分布式、村級光伏扶貧發電項目)裝機容量達到250兆瓦以上。到2025年,全市光伏發電裝機容量達到500兆瓦以上。

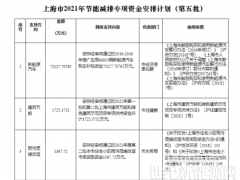

發展目標年度分解如表2-1所示。

表2-1 光伏發電發展目標年度分解表

三、重點任務

(一)有序發展分布式光伏發電

鼓勵各類電力用戶按照“自發自用、余量上網,電網調節”的方式建設分布式光伏發電系統。優先支持用電價格較高的工商業企業、工業園區建設規模化的分布式光伏發電系統。支持在學校、醫院、黨政機關、事業單位、居民社區建筑和構筑物等推廣小型分布式光伏發電系統;在城鎮化發展過程中充分利用太陽能,結合建筑節能加強光伏發電應用,推進光伏建筑一體化建設;鼓勵在城市路燈照明、城市景觀以及通訊基站、交通信號等領域推廣分布式光伏發電。到“十三五”末,力爭全市分布式光伏發電總裝機容量超過250兆瓦。

(二)因地制宜實施光伏扶貧工程

按照全省脫貧攻堅安排部署,以資產收益扶貧和整村推進的方式,在貧困戶自愿原則下,以戶用分布式光伏發電和村級小電站為主要形式,重點保障已建檔立卡無勞動能力貧困戶每年增收3000元以上。開展光伏扶貧的縣區切實履行主體責任,嚴格落實精準扶貧的要求,因地制宜做好出資、建設、招采、運維、監管等相關工作,保障貧困戶長期穩定收益。到“十三五”末,力爭全市光伏扶貧電站裝機容量達到100兆瓦。

(三)規范開發集中式地面光伏電站

根據電力市場發展和能源結構調整需求,在落實市場消納條件,符合國土、林業、河道等管理規范的前提下,依托農業種植、設施農業、漁業養殖、林業栽培等,創新各類“光伏+”綜合利用商業模式,按照全省總體建設計劃安排,適時規范開發集中式地面光伏電站。原則上不再支持無技術進步目標、無市場機制創新、補貼強度高的普通集中式光伏電站。

(四)鼓勵太陽能發電與新農村建設發展相結合

在新農村建設中支持光伏發電應用。以村、鎮為單位,以光伏扶貧工程為契機,重點推廣應用家庭戶用型光伏發電系統;在農村公共區域示范推廣太陽能光伏照明系統,解決農村家庭用電、農村街道、公共活動場所、學校照明及無電地區缺電問題。結合新農村建設、易地搬遷等統一規劃建設屋頂光伏工程,鼓勵建設光伏發電示范村,總結經驗,逐步推廣。

(五)推進分布式多能互補綜合性儲能示范

加快傳統能源與太陽能、風能、生物質能等能源的協同開發利用,以產業集聚區為依托,堅持系統優化,因地制宜、統籌開發、互補利用傳統能源和可再生能源,構建多能互補、高效協調的終端一體化集成供能系統。結合分布式光伏、分散式風電等分布式可再生能源項目開發和建設,開展綜合性儲能技術應用示范,通過各種類型儲能技術與太陽能、風電等間歇性可再生能源的系統集成和互補利用,提高系統的穩定性和電網友好性。

(六)帶動光伏裝備產業發展

著力促進我市的光伏裝備制造企業提升自主創新能力建設,發揮市場在科技創新資源配置中的決定性作用,促進創新資源高效合理配置。依托工程創新開展試驗示范,提高設備效率、性能與可靠性,提升競爭力,提高光伏裝備產業本地化水平。推動原材料、產品制造技術、生產工藝及生產裝備水平提升,加快掌握關鍵技術的研發和設備制造能力。打造以信陽市為中心輻射河南及其周邊省份的光伏裝備產業基地,實現光伏裝備產業“引進來、走出去”。

四、環境影響及效益分析

(一)環境影響分析

1、對聲環境的影響

工程建成后的運營期,光伏組件及相關電氣設備基本上不產生噪聲,對聲環境影響主要為施工期。但大型并網太陽能電站開發一般都在遠離人群的地區,因施工區域及周圍無居民點等聲環境敏感點,不存在噪聲干擾居民生活的問題。建筑應用太陽能發電系統施工均在晝間進行,工程施工噪音在距聲源50m處即降到70dB(A)以下,滿足國家規范要求,因此施工期除對現場施工人員有一定的影響外,對周圍聲環境不產生影響。

2、對水環境的影響

由于光伏發電是清潔能源,運行期沒有生產廢水,只有少量的現場運行維護與管理人員的生活污水。光伏發電項目施工期廢水由混凝土攪拌系統、施工機械的沖洗、混凝土養護和生活污水等產生。廢水水質成分較簡單,主要成分是SS、PH值、石油類等。

3、對大氣環境的影響

由于光伏發電屬于清潔能源,因此對大氣環境的影響僅限于施工期。施工期大氣污染源主要是混凝土攪拌系統、排放廢氣的各類施工機械、產生粉塵和飄塵的開挖與車輛運輸等工程作業。光伏發電項目施工規模相對小,施工相對簡單,工期短,施工開挖、交通運輸揚塵時間也較短,施工期短期的、暫時的、局部的影響對該地區環境空氣質量不會產生質的影響。但可能在作業面及其附近區域產生粉塵與二次揚塵,造成局部區域的空氣污染。

4、固體廢棄物對環境的影響

固體廢棄物主要為工程施工期產生,主要為施工廢渣土及廢棄的各種建筑垃圾(包括廢磚石、混凝土及其它裝修材料)、基礎開挖產生的廢棄土石方及施工人員產生的生活垃圾。

5、生態環境

光伏發電對生態環境的影響主要在工程施工期,主要表現為開關站區內建筑地基的開挖、管線的鋪設以及道路的拓寬對地面、道路的開挖產生的棄土如不及時清運或堆放不當,遇到雨季會造成水土流失。開關站各建構筑物基礎的施工、公用設施的施工、臨時便道修建等工程,將對原有的植被破壞而造成土壤的侵蝕及新增水土流失;同時,項目建設占地將破壞和暫時性改變原有區域內植被、地貌,將對區域內現有植被生態環境和景觀生態將產生一定的影響。

6、光污染

光伏發電利用項目中,由于光伏電池組件內晶硅片表面涂覆有防反射涂層,封裝玻璃表面已經特殊處理,太陽能電池組件對陽光的反射以散射為主,其總反射率低于城市玻璃幕墻,無眩光,符合國家相關要求,基本不會產生光污染。。

7、電磁輻射

光伏電站潛在的電磁輻射影響主要是逆變器和變壓器電磁輻射影響。但對于逆變器和變壓器電磁輻射目前已有許多成熟的抑制技術,逆變器和變壓器等設備在設計時考慮了防磁、防輻射等要求,在設計選材時已將輻射降至最小。因此光伏電站發電運營期的電磁污染產生的環境影響可得到較為有效的控制,符合國家相關要求,幾乎不會產生環境影響。

(二)環境影響減緩措施

1、聲環境

在施工過程中,施工單位應嚴格執行規范要求,避免施工擾民事件的發生。合理布局施工現場,避免在同一地點安排大量動力機械設備,以避免局部聲級過高。合理安排施工時間,以免影響附近居民的休息。選用低噪聲的施工機械,對強噪聲機械設置封閉的操作棚,以減少噪聲的擴散。

2、水環境

施工、運營期人員產生的生活污水經處理后,可用作綠化用水或者農用水,對周周邊地表水體影響較小。施工期產生的施工廢水杜絕未經處理排入周邊水體,應配套相應的處理設施,經隔油、沉淀、凈化等處理后可用于場地灑水抑塵或綠化用水。

3、大氣環境

為了減小施工揚塵對周邊環境空氣質量的影響,具體可采取如下措施:

(1)對施工現場實行合理化管理,使砂石料統一堆放,水泥應設專門庫房堆放,并盡量減少搬運環節,搬運時做到輕舉輕放,防止包裝袋破裂。

(2)地基開挖時,對作業面和土堆適當噴水,使其保持一定濕度,以減少揚塵量。而且開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走,以防長期堆放表面干燥而起塵或被雨水沖刷。

(3)運輸車輛應完好,不應裝載過滿,并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,并及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料,沖洗輪胎,定時灑水壓塵,以減少運輸過程式中的揚塵。

(4)當風速過大時,應停止施工作業,并對堆存的砂粉等建筑材料采取遮蓋措施。

(5)對排煙大的施工機械安裝消煙裝置,以減輕對大氣環境的污染。

4、固體廢棄物

對于施工過程中產生的少量建筑垃圾,應做到可以回收利用的要回收使用,不能回收的建筑垃圾運至指定地點堆存。生活垃圾則交由當地環衛管理部門定期清運處理處置,在妥善處置后對環境基本無影響。

5、生態環境

為了減少對生態環境的影響,具體可采取措施如下:

(1)合理規劃和設計,使項目最少程度占用臨時用地。

(2)嚴格按設計規劃制定位置來放置各施工機械和設備,并盡量減少大型機械施工,有效的控制占地保護植被。

(3)在進行道路拓寬時,在路側排水溝,避免高處雨水對路面的集中沖刷。

(4)對臨時占地采取植被恢復措施和相應的綠化,以降低項目建設對區域生態環境不利影響。

(5)加強對工作人員關于水土保持及野生動植物保護的宣傳教育,并做好生態環境保護的監督工作。

(三)環境效益分析

太陽能光伏發電的生產過程是將當地的太陽能轉變為電能的過程,是一項非常環保的綠色節能工程。光伏發電項目運行期間不直接消耗能源資源,不排放污染物和溫室氣體,反而大量減少了常規能源利用中產生的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及煙塵等對大氣的污染,將很好的改善化石能源利用對大氣環境的影響。若“十三五”信陽市光伏發電裝機容量達到300兆瓦的目標,按光伏發電年平均等效利用小時數1000小時、燃煤發電機組供電標煤煤耗300克/千瓦時為基礎進行初步計算,與燃煤電廠相比,每年可節約標煤9萬噸,相應每年可減少多種大氣污染物的排放,其中減少二氧化碳排放約17萬噸,二氧化硫排放約1100噸、氮氧化物約500噸、煙塵約700噸。

可見,建設太陽能光伏發電項目可以減少化石資源的消耗,有利于緩解環境保護壓力,實現經濟與環境的協調發展,節能和環保效益顯著。

五、經濟及社會效益分析

(一)經濟效益分析

根據國家現行政策,地面光伏電站與分布式光伏發電電價均有不同程度下調。按照最新的光伏發電工程建設價格信息文件,結合信陽地區光資源條件進行測算,地面光伏電站資本金財務內部收益率普遍低于10%,投資回收期大于10年,投資價值較小。“自發自用、余電上網”模式的分布式光伏發電受電價下調影響相對較小,資本金財務內部收益率可大于13%,對比地面光伏電站具有較好的投資價值。若“十三五”期間,信陽市太陽能光伏發電裝機容量達到規劃目標,總體投資將超過20億元。不僅直接投資高,也將帶動周邊經濟快速增長,促進包括組件生產、材料加工、產品包裝、物流運輸、光伏發電應用開發等相關上下游產業產業的發展。

(二)社會效益分析

光伏發電是一種綠色清潔的能源利用方式,屬于國家提倡的可持續發展模式,有利于促進經濟良性發展。“十三五”期間,信陽市光伏扶貧工程預計可為近20000戶建檔立卡貧困戶每年增收3000元以上。長遠來看,光伏及其周邊產業的開發投資,將為當地增加一定稅收收入,使得當地政府在發展經濟、改善公共設施、文化教育、醫療衛生和社會保障等方面的能力進一步得到提升,項目后期的運行維護也能解決部分當地閑置勞動力的就業問題,對提高居民收入水平,推動當地國民經濟持續發展,全面實現小康社會的目標具有重要意義。

六、保障措施

(一)加強規劃協調滾動管理

市能源主管部門統籌信陽市光伏發電發展規劃實施工作,市有關部門按照職責分工加強協調配合,合力推動規劃實施,確保規劃目標任務實現。區縣能源主管部門根據市規劃,結合實際進一步制定本地區實施計劃,積極推動本地區光伏發電發展。

市能源主管部門對光伏發電項目建設進行監督,實時掌握規劃執行情況,并按照有利于光伏發電發展的原則對規劃進行滾動調整,切實有效落實各階段發展目標和重點任務,建立規劃實施的長效機制。

(二)提高消納能力,鼓勵售電試點

在信陽市“十三五”新一輪的配電網建設改造行動計劃中,充分考慮當地分布式光伏發電的發展潛力、規劃和建設情況,積極發展微電網和智能電網技術,提高電網接納光伏發電能力。鼓勵在經濟開發區等相對獨立的供電區統一組織建設的分布式光伏發電項目,開展余電上網向該供電區內其他電力用戶直接售電試點,電網公司收取過網費。

(三)落實電價補貼和各項優惠政策

全面落實國家、省、市對光伏發電的電價補貼政策和各項稅收政策,對分布式光伏發電自發自用電量免收可再生能源電價附加等政府性基金。對光伏扶貧項目,各級政府應積極籌措配套建設資金;同時,鼓勵各地制定差異化的扶持政策,加大光伏發電支持力度。

(四)加大金融融資支持力度

鼓勵銀行等金融機構結合分布式光伏發電的特點和融資需求,對分布式光伏發電項目提供政策性優惠貸款,采取靈活的貸款擔保方式,探索以項目售電收費權和項目資產為質押的貸款機制。鼓勵金融機構創新適合光伏發電項目的綠色金融產品,推出針對個人用戶及中小型企業的,以售電收費權為質押的,貸款年限長、貸款利率低、申請貸款簡便的金融產品。

(五)支持新建光伏扶貧項目用地

對利用荒山、荒坡等未利用土地建設光伏扶貧發電項目的,符合土地利用總體規劃的,在年度計劃指標安排上予以適度傾斜。在土地供應方式上,既可探索采用租賃國有未利用土地的供地方式,降低工程的前期投入成本,也可依法辦理用地審批手續后,采用劃撥方式供地。

(六)與節能減排管理相結合

對耗能企業提出明確的節能減排指標,對未達標的企業實行懲罰措施,對采用了光伏發電的企業實行地稅減免等獎勵措施。對分布式光伏發電項目自發自用電量不計入階梯電價適用范圍,計入各地政府和用戶節能減排量。支持光伏發電項目參與碳排放交易。

(七)鼓勵光伏扶貧與新農村建設相結合

鼓勵利用貧困戶屋頂或房前屋后空地、村內荒山荒坡,結合光伏農業、生態養殖業等形式建設戶用型光伏發電系統和村級光伏電站,增加貧困人口收入。在新農村建設中支持多類型光伏應用。重點示范推廣應用家庭戶用型光伏發電系統以及公共區域的太陽能光伏照明系統;積極推廣光伏溫室大棚、光伏瓦等新技術,探索太陽能的新利用形式。選擇基礎條件較好的鄉鎮,規劃建設若干個光伏發電示范村。

(八)培育光伏發電上下游產業

以光伏發電項目開發為契機,積極引進包括光伏組件生產、逆變器制造等經濟附加值高、市場需求旺盛的上游制造業,鼓勵發展以資源勘查、工程設計、工程建設、技術咨詢、檢測認定、知識產權保護、風險投資、設施維護為主的光伏產業服務體系,培育壯大光伏服務行業。推動光伏發電標準化建設,鼓勵有關科研院校和企業積極參與光伏發電技術的創新與研究,以及相關地方行業標準的編制修訂工作,提高行業影響力。

信陽市發展和改革委員會

中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司

目 錄

前 言

一、發展基礎及背景

(一)自然條件概況

(二)經濟社會發展現狀

(三)資源條件

(四)發展現狀與形勢

(五)面臨的挑戰

二、指導思想、基本原則和發展目標

(一)指導思想

(二)基本原則

(三)發展目標

三、重點任務

(一)有序發展分布式光伏發電

(二)因地制宜實施光伏扶貧工程

(三)規范開發集中式地面光伏電站

(四)鼓勵太陽能發電與新農村建設發展相結合

(五)推進分布式多能互補綜合性儲能示范

(六)帶動光伏裝備產業發展

四、環境影響及效益分析

(一)環境影響分析

(二)環境影響減緩措施

(三)環境效益分析

五、經濟及社會效益分析

(一)經濟效益分析

(二)社會效益分析

六、保障措施

(一)加強規劃協調滾動管理

(二)提高消納能力,鼓勵售電試點

(三)落實電價補貼和各項優惠政策

(四)加大金融融資支持力度

(五)支持新建光伏扶貧項目用地

(六)與節能減排管理相結合

(七)鼓勵光伏扶貧與新農村建設相結合

(八)培育光伏發電上下游產業

前 言

太陽能資源豐富,分布廣泛。太陽能光伏發電是技術成熟、產業化程度高的太陽能利用方式,是能源供應體系的重要組成部分,具有廣闊的發展前景。近來年,隨著光伏發電技術進步和成本下降,在國家一系列扶持政策的推動下,太陽能光伏發電獲得了較快發展。光伏發電開發利用規模不斷擴大,應用成本快速下降,光伏發電已成為許多國家推進能源轉型的核心內容和應對氣候變化的重要途徑,也是推進能源生產和消費革命、推動能源轉型的重要措施。

為順應能源發展新形勢,大力推動能源生產和消費革命,加快信陽市光伏發電發展,促進節能減排,積極應對氣候變化,更好地滿足信陽市經濟和社會可持續發展的需要,根據《國家可再生能源發展“十三五”規劃》、《河南省“十三五”能源發展規劃》、《河南省“十三五”可再生能源發展規劃》、《信陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,編制了《信陽市光伏發電發展規劃(2018年~2025年)》(以下簡稱“《規劃》”)。本規劃涵蓋除固始縣以外的信陽市轄七縣二區六個管理區、開發區,規劃期為2018~2025年,規劃水平年為2020年,遠期目標展望至2025年。

一、發展基礎及背景

(一)自然條件概況

信陽市全市總面積1.89萬km2,總人口866.3萬,轄八縣(固始、光山、羅山、淮濱、新縣、商城、潢川、息縣)二區(浉河區、平橋區),六個管理區、開發區。

地理位置位于河南省最南部,淮河上游,與鄂皖兩省交接,是江淮河漢之間的戰略要地。地處東經114°06′,北緯31°125′,地勢南高北低。西部和南部為桐柏山、大別山,面積近7000平方公里,占全市總面積的37.1%,是長江淮河兩大流域的分水嶺。中部是丘陵崗地,合肥-潢川盆地西半部分,海拔50-100米,面積7000多平方公里,占全市總面積的38.5%。此區梯田層層,河渠縱橫,塘堰密布,水田如網。北部是平原和洼地,面積4000多平方公里,占全市總面積的24.4%。

淮河流經信陽地區北部,信陽絕大部分地區位于淮河以南,屬亞熱帶季風氣候。山清水秀,水田盈野,稻香魚躍。日照充足,年均1900-2100小時;氣溫適宜,年平均氣溫15.1-15.3℃;降雨豐沛,年均降雨量900-1400毫米,空氣濕潤,氣候條件優良。由于地形富于變化,具有豐富的生物物種資源。

信陽市河流眾多,分屬長江、淮河兩大水系。其中,淮河流域面積占全市總面積的98.2%,屬長江水系的流域面積僅占1.8%,有得天獨厚的水資源。全市大、中、小型水庫的總庫容達40多億m3,有總庫容13.55億m3的南灣水庫靠近市區,且水質優良,可保證城市及附近農業的用水。信陽市礦產資源具有一定規模的儲量,且特點突出。其中非金屬珍珠巖儲量為亞洲第一,且分布相對集中。

(二)經濟社會發展現狀

2017年信陽市全年生產總值2226.55億元,按可比價格計算,比上年增長6.7%。其中,第一產業增加值457.86億元,增長4.4%;第二產業增加值863.41億元,增長4.4%;第三產業增加值905.28億元,增長10.6%。三次產業結構為20.6:38.8:40.7,對GDP增長的貢獻率依次為15.2%、26.6%、58.3%。全年人均生產總值34528元,比上年增長6.4%。

2017年信陽市全年地方財政總收入148.38億元,比上年增長16.3%。一般公共預算收入100.45億元,增長12.2%。其中,稅收收入67.01億元,增長11.9%;非稅收入33.44億元,增長12.9%。一般公共預算支出446.21億元,增長9.2%。其中,教育支出102.14億元,增長12.8%;社會保障和就業支出66.03億元,增長21.1%。全年國稅收入83.11億元,增長46.3%;地稅收入43.65億元,增長9.8%。

總體來說,盡管“十二五”以來經濟運行外部環境嚴峻且復雜多變,但通過全市上下深入貫徹落實中央、省和市委、市政府各項決策部署,堅持以新發展理念為引領,主動適應經濟發展新常態,扎實推進供給側結構性改革,統籌穩增長、促改革、調結構、強基礎、惠民生、防風險,全市的經濟和社會發展還是呈現穩中有進、穩中提質的良好局面。

(三)資源條件

1、全國太陽能資源概況

我國屬世界上太陽能資源豐富的國家之一,全年輻射總量在330.1~8399兆焦耳/平方米之間。全國總面積三分之二以上的地區年日照時數大于2000小時,太陽能理論總儲量147×108 GW·h/年。我國西藏、青海、新疆、甘肅、寧夏、內蒙古高原的總輻射量和日照時數均為全國最高,屬世界太陽能資源豐富地區之一。我國太陽能資源分布圖如圖1-1所示。

2、河南省太陽能資源概況

氣象觀測數據表明,河南省總體輻射較強,年太陽總輻射在4300~5000兆焦/平方米之間,屬于太陽能資源豐富區。多年平均光伏等效滿負荷利用小時數在900~1100小時。

3、信陽市太陽能資源概況

依據《太陽能資源等級 總輻射(GB∕T 31155-2014)》標準劃分,信陽屬于太陽能資源豐富地區。但由于受地形及氣候影響,光照資源低于河南省平均水平,平均年日照時數在1900-2100h左右,年太陽總輻射在4300~4700兆焦/平方米。總輻射整體分布呈現北高南低的特點。信陽市太陽能年總輻射分布圖如圖1-3所示。

(四)發展現狀與形勢

1、光伏發電發展現狀

在國家光伏扶貧工程、光伏電價補貼等政策支持下,信陽市光伏發電發展取得了一定成果。截至2017年,全市光伏發電并網發電裝機容量143兆瓦,占全市電源總裝機容量的比重約7%,資源利用率偏低。建設形式以村級光伏扶貧電站、屋頂分布式光伏電站為主。

2、面臨的機遇

(1)政策環境

自2006年1月國家發布《可再生能源法》以來,國家有關部門先后出臺了相關法律法規及配套政策,支持光伏發電的發展。2016年五部委聯合發布的《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》,明確將光伏扶貧作為產業扶貧的重要方式,拓展了發展光伏發電的新空間。雖然目前光伏發電電價補貼已經進入下行通道,但自發自用比例較高的分布式光伏發電項目以及光伏扶貧項目受補貼下調影響較小,未來仍有良好的發展機遇。

(2)節能減排

隨著光伏發電產業技術進步和應用規模擴大,光伏發電將成為繼水電、風電之后重要的可再生能源,成為未來能源供應的重要組成部分。大力推進光伏發電應用對節能減排、優化能源結構、保障能源安全、改善生態環境具有重大戰略意義。

(3)堅強電網

近年來,由于加大資金投入,加快建設,全市電網快速發展。信陽市目前已有500千伏變電容量350萬千伏安,線路長度394公里;220千伏變電容量441萬千伏安,線路長度1283公里;110千伏變電容量367.75萬千伏安,線路長度1803公里,35千伏變電容量163.68萬千伏安,線路長度2187公里。信陽市已初步建成以220千伏為骨干網架、結構堅強的電網,能夠適應并促進新能源發展。根據《信陽市能源發展規劃(2018年~2025年)》測算,到2020年光伏發電消納能力在300兆瓦以上。

(五)面臨的挑戰

“十三五”時期信陽市經濟社會快速發展,對能源供給保障及發展方式轉變也提出了更高的要求。從發展實踐來看,也還存在一些問題與困難,主要表現在:

1、普通地面光伏電站發展受限

目前河南省原則上不再支持無技術進步目標、無市場機制創新、補貼強度高的普通集中式光伏電站。信陽市土地資源十分寶貴,生態保護任務較重,基本地形主要以丘陵、平原為主,絕大多數土地性質為農、林用地,根據《基本農田保護條例》和相關法律法規要求,不適宜再大規模建設光伏地面電站。

2、太陽能資源條件總體不優

河南省雖然屬于同緯度地區中太陽能資源比較充分的省份,但太陽能資源仍總體欠優,平均年總輻射量大幅低于西藏、新疆、青海、甘肅等資源富集省份。信陽市位于河南最南端,受地形及氣候影響,屬于河南省內光照資源較一般地區。資源條件的不優制約了光伏發電項目的大規模發展。

3、項目成本高,企業投資積極性不強

近年來,雖然光伏組件等主要設備成本大幅下降,但與常規火電相比,光伏發電項目發電成本及融資成本高,對財政補貼依賴性較強,致使企業投資積極性不高。

二、指導思想、基本原則和發展目標

(一)指導思想

以新發展理念為引領,以綠色低碳為方向,充分利用我市太陽能資源條件和產業基礎,按照扎實穩妥、適度有序的發展思路,以技術創新為支撐,以分布式光伏發電和光伏扶貧為重點,以建立健全政策機制為保障,努力提高光伏發電在能源消費中的比重,推動多能互補綜合利用,推動光伏發電發展與生態文明建設融合并進,促進能源結構優化調整和低碳綠色發展。

(二)基本原則

統籌規劃、有序發展。結合太陽能資源稟賦情況及電網消納能力,合理布局、有序發展,科學確定建設規模和建設時序,注重科技創新、試點示范和規模化發展的有機銜接,促進光伏發電協調發展。

因地制宜、突出重點。根據各地自身自然資源稟賦和發展定位情況不同,因地制宜,科學規劃,有序推動各類產業園區等廠房屋頂集中連片、負荷穩定地區的分布式光伏發電規模化應用;支持公共建筑、商業樓宇、家庭社區等社會各領域安裝使用光伏發電系統。

創新發展、轉型升級。切實以創新作為光伏發電發展的基點,鼓勵先行先試,探索適宜光伏發電發展的新形式、新業態;嚴格執行光伏發電產品市場準入標準,推動先進技術擴大應用,建立良性競爭市場,提高光伏發電規模化水平和市場競爭力。

目標引導、消納優先。把光伏發電作為提高可再生能源消費占比的重要途徑和方法,結合電力體制改革,鼓勵光伏發電發展與多能互補體系建設和智能電網相結合,多措并舉,拓展消納途徑,推動電力交易和服務共享,確保光伏發電電量全額收購。

(三)發展目標

根據河南省對光伏發電建設的總體安排和要求,結合信陽市實際情況,擬定信陽市光伏發電發展目標。

到2020年,全市光伏發電裝機總容量達到300兆瓦,其中分布式光伏電站(包含屋頂分布式、村級光伏扶貧發電項目)裝機容量達到250兆瓦以上。到2025年,全市光伏發電裝機容量達到500兆瓦以上。

發展目標年度分解如表2-1所示。

表2-1 光伏發電發展目標年度分解表

三、重點任務

(一)有序發展分布式光伏發電

鼓勵各類電力用戶按照“自發自用、余量上網,電網調節”的方式建設分布式光伏發電系統。優先支持用電價格較高的工商業企業、工業園區建設規模化的分布式光伏發電系統。支持在學校、醫院、黨政機關、事業單位、居民社區建筑和構筑物等推廣小型分布式光伏發電系統;在城鎮化發展過程中充分利用太陽能,結合建筑節能加強光伏發電應用,推進光伏建筑一體化建設;鼓勵在城市路燈照明、城市景觀以及通訊基站、交通信號等領域推廣分布式光伏發電。到“十三五”末,力爭全市分布式光伏發電總裝機容量超過250兆瓦。

(二)因地制宜實施光伏扶貧工程

按照全省脫貧攻堅安排部署,以資產收益扶貧和整村推進的方式,在貧困戶自愿原則下,以戶用分布式光伏發電和村級小電站為主要形式,重點保障已建檔立卡無勞動能力貧困戶每年增收3000元以上。開展光伏扶貧的縣區切實履行主體責任,嚴格落實精準扶貧的要求,因地制宜做好出資、建設、招采、運維、監管等相關工作,保障貧困戶長期穩定收益。到“十三五”末,力爭全市光伏扶貧電站裝機容量達到100兆瓦。

(三)規范開發集中式地面光伏電站

根據電力市場發展和能源結構調整需求,在落實市場消納條件,符合國土、林業、河道等管理規范的前提下,依托農業種植、設施農業、漁業養殖、林業栽培等,創新各類“光伏+”綜合利用商業模式,按照全省總體建設計劃安排,適時規范開發集中式地面光伏電站。原則上不再支持無技術進步目標、無市場機制創新、補貼強度高的普通集中式光伏電站。

(四)鼓勵太陽能發電與新農村建設發展相結合

在新農村建設中支持光伏發電應用。以村、鎮為單位,以光伏扶貧工程為契機,重點推廣應用家庭戶用型光伏發電系統;在農村公共區域示范推廣太陽能光伏照明系統,解決農村家庭用電、農村街道、公共活動場所、學校照明及無電地區缺電問題。結合新農村建設、易地搬遷等統一規劃建設屋頂光伏工程,鼓勵建設光伏發電示范村,總結經驗,逐步推廣。

(五)推進分布式多能互補綜合性儲能示范

加快傳統能源與太陽能、風能、生物質能等能源的協同開發利用,以產業集聚區為依托,堅持系統優化,因地制宜、統籌開發、互補利用傳統能源和可再生能源,構建多能互補、高效協調的終端一體化集成供能系統。結合分布式光伏、分散式風電等分布式可再生能源項目開發和建設,開展綜合性儲能技術應用示范,通過各種類型儲能技術與太陽能、風電等間歇性可再生能源的系統集成和互補利用,提高系統的穩定性和電網友好性。

(六)帶動光伏裝備產業發展

著力促進我市的光伏裝備制造企業提升自主創新能力建設,發揮市場在科技創新資源配置中的決定性作用,促進創新資源高效合理配置。依托工程創新開展試驗示范,提高設備效率、性能與可靠性,提升競爭力,提高光伏裝備產業本地化水平。推動原材料、產品制造技術、生產工藝及生產裝備水平提升,加快掌握關鍵技術的研發和設備制造能力。打造以信陽市為中心輻射河南及其周邊省份的光伏裝備產業基地,實現光伏裝備產業“引進來、走出去”。

四、環境影響及效益分析

(一)環境影響分析

1、對聲環境的影響

工程建成后的運營期,光伏組件及相關電氣設備基本上不產生噪聲,對聲環境影響主要為施工期。但大型并網太陽能電站開發一般都在遠離人群的地區,因施工區域及周圍無居民點等聲環境敏感點,不存在噪聲干擾居民生活的問題。建筑應用太陽能發電系統施工均在晝間進行,工程施工噪音在距聲源50m處即降到70dB(A)以下,滿足國家規范要求,因此施工期除對現場施工人員有一定的影響外,對周圍聲環境不產生影響。

2、對水環境的影響

由于光伏發電是清潔能源,運行期沒有生產廢水,只有少量的現場運行維護與管理人員的生活污水。光伏發電項目施工期廢水由混凝土攪拌系統、施工機械的沖洗、混凝土養護和生活污水等產生。廢水水質成分較簡單,主要成分是SS、PH值、石油類等。

3、對大氣環境的影響

由于光伏發電屬于清潔能源,因此對大氣環境的影響僅限于施工期。施工期大氣污染源主要是混凝土攪拌系統、排放廢氣的各類施工機械、產生粉塵和飄塵的開挖與車輛運輸等工程作業。光伏發電項目施工規模相對小,施工相對簡單,工期短,施工開挖、交通運輸揚塵時間也較短,施工期短期的、暫時的、局部的影響對該地區環境空氣質量不會產生質的影響。但可能在作業面及其附近區域產生粉塵與二次揚塵,造成局部區域的空氣污染。

4、固體廢棄物對環境的影響

固體廢棄物主要為工程施工期產生,主要為施工廢渣土及廢棄的各種建筑垃圾(包括廢磚石、混凝土及其它裝修材料)、基礎開挖產生的廢棄土石方及施工人員產生的生活垃圾。

5、生態環境

光伏發電對生態環境的影響主要在工程施工期,主要表現為開關站區內建筑地基的開挖、管線的鋪設以及道路的拓寬對地面、道路的開挖產生的棄土如不及時清運或堆放不當,遇到雨季會造成水土流失。開關站各建構筑物基礎的施工、公用設施的施工、臨時便道修建等工程,將對原有的植被破壞而造成土壤的侵蝕及新增水土流失;同時,項目建設占地將破壞和暫時性改變原有區域內植被、地貌,將對區域內現有植被生態環境和景觀生態將產生一定的影響。

6、光污染

光伏發電利用項目中,由于光伏電池組件內晶硅片表面涂覆有防反射涂層,封裝玻璃表面已經特殊處理,太陽能電池組件對陽光的反射以散射為主,其總反射率低于城市玻璃幕墻,無眩光,符合國家相關要求,基本不會產生光污染。。

7、電磁輻射

光伏電站潛在的電磁輻射影響主要是逆變器和變壓器電磁輻射影響。但對于逆變器和變壓器電磁輻射目前已有許多成熟的抑制技術,逆變器和變壓器等設備在設計時考慮了防磁、防輻射等要求,在設計選材時已將輻射降至最小。因此光伏電站發電運營期的電磁污染產生的環境影響可得到較為有效的控制,符合國家相關要求,幾乎不會產生環境影響。

(二)環境影響減緩措施

1、聲環境

在施工過程中,施工單位應嚴格執行規范要求,避免施工擾民事件的發生。合理布局施工現場,避免在同一地點安排大量動力機械設備,以避免局部聲級過高。合理安排施工時間,以免影響附近居民的休息。選用低噪聲的施工機械,對強噪聲機械設置封閉的操作棚,以減少噪聲的擴散。

2、水環境

施工、運營期人員產生的生活污水經處理后,可用作綠化用水或者農用水,對周周邊地表水體影響較小。施工期產生的施工廢水杜絕未經處理排入周邊水體,應配套相應的處理設施,經隔油、沉淀、凈化等處理后可用于場地灑水抑塵或綠化用水。

3、大氣環境

為了減小施工揚塵對周邊環境空氣質量的影響,具體可采取如下措施:

(1)對施工現場實行合理化管理,使砂石料統一堆放,水泥應設專門庫房堆放,并盡量減少搬運環節,搬運時做到輕舉輕放,防止包裝袋破裂。

(2)地基開挖時,對作業面和土堆適當噴水,使其保持一定濕度,以減少揚塵量。而且開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走,以防長期堆放表面干燥而起塵或被雨水沖刷。

(3)運輸車輛應完好,不應裝載過滿,并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,并及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料,沖洗輪胎,定時灑水壓塵,以減少運輸過程式中的揚塵。

(4)當風速過大時,應停止施工作業,并對堆存的砂粉等建筑材料采取遮蓋措施。

(5)對排煙大的施工機械安裝消煙裝置,以減輕對大氣環境的污染。

4、固體廢棄物

對于施工過程中產生的少量建筑垃圾,應做到可以回收利用的要回收使用,不能回收的建筑垃圾運至指定地點堆存。生活垃圾則交由當地環衛管理部門定期清運處理處置,在妥善處置后對環境基本無影響。

5、生態環境

為了減少對生態環境的影響,具體可采取措施如下:

(1)合理規劃和設計,使項目最少程度占用臨時用地。

(2)嚴格按設計規劃制定位置來放置各施工機械和設備,并盡量減少大型機械施工,有效的控制占地保護植被。

(3)在進行道路拓寬時,在路側排水溝,避免高處雨水對路面的集中沖刷。

(4)對臨時占地采取植被恢復措施和相應的綠化,以降低項目建設對區域生態環境不利影響。

(5)加強對工作人員關于水土保持及野生動植物保護的宣傳教育,并做好生態環境保護的監督工作。

(三)環境效益分析

太陽能光伏發電的生產過程是將當地的太陽能轉變為電能的過程,是一項非常環保的綠色節能工程。光伏發電項目運行期間不直接消耗能源資源,不排放污染物和溫室氣體,反而大量減少了常規能源利用中產生的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及煙塵等對大氣的污染,將很好的改善化石能源利用對大氣環境的影響。若“十三五”信陽市光伏發電裝機容量達到300兆瓦的目標,按光伏發電年平均等效利用小時數1000小時、燃煤發電機組供電標煤煤耗300克/千瓦時為基礎進行初步計算,與燃煤電廠相比,每年可節約標煤9萬噸,相應每年可減少多種大氣污染物的排放,其中減少二氧化碳排放約17萬噸,二氧化硫排放約1100噸、氮氧化物約500噸、煙塵約700噸。

可見,建設太陽能光伏發電項目可以減少化石資源的消耗,有利于緩解環境保護壓力,實現經濟與環境的協調發展,節能和環保效益顯著。

五、經濟及社會效益分析

(一)經濟效益分析

根據國家現行政策,地面光伏電站與分布式光伏發電電價均有不同程度下調。按照最新的光伏發電工程建設價格信息文件,結合信陽地區光資源條件進行測算,地面光伏電站資本金財務內部收益率普遍低于10%,投資回收期大于10年,投資價值較小。“自發自用、余電上網”模式的分布式光伏發電受電價下調影響相對較小,資本金財務內部收益率可大于13%,對比地面光伏電站具有較好的投資價值。若“十三五”期間,信陽市太陽能光伏發電裝機容量達到規劃目標,總體投資將超過20億元。不僅直接投資高,也將帶動周邊經濟快速增長,促進包括組件生產、材料加工、產品包裝、物流運輸、光伏發電應用開發等相關上下游產業產業的發展。

(二)社會效益分析

光伏發電是一種綠色清潔的能源利用方式,屬于國家提倡的可持續發展模式,有利于促進經濟良性發展。“十三五”期間,信陽市光伏扶貧工程預計可為近20000戶建檔立卡貧困戶每年增收3000元以上。長遠來看,光伏及其周邊產業的開發投資,將為當地增加一定稅收收入,使得當地政府在發展經濟、改善公共設施、文化教育、醫療衛生和社會保障等方面的能力進一步得到提升,項目后期的運行維護也能解決部分當地閑置勞動力的就業問題,對提高居民收入水平,推動當地國民經濟持續發展,全面實現小康社會的目標具有重要意義。

六、保障措施

(一)加強規劃協調滾動管理

市能源主管部門統籌信陽市光伏發電發展規劃實施工作,市有關部門按照職責分工加強協調配合,合力推動規劃實施,確保規劃目標任務實現。區縣能源主管部門根據市規劃,結合實際進一步制定本地區實施計劃,積極推動本地區光伏發電發展。

市能源主管部門對光伏發電項目建設進行監督,實時掌握規劃執行情況,并按照有利于光伏發電發展的原則對規劃進行滾動調整,切實有效落實各階段發展目標和重點任務,建立規劃實施的長效機制。

(二)提高消納能力,鼓勵售電試點

在信陽市“十三五”新一輪的配電網建設改造行動計劃中,充分考慮當地分布式光伏發電的發展潛力、規劃和建設情況,積極發展微電網和智能電網技術,提高電網接納光伏發電能力。鼓勵在經濟開發區等相對獨立的供電區統一組織建設的分布式光伏發電項目,開展余電上網向該供電區內其他電力用戶直接售電試點,電網公司收取過網費。

(三)落實電價補貼和各項優惠政策

全面落實國家、省、市對光伏發電的電價補貼政策和各項稅收政策,對分布式光伏發電自發自用電量免收可再生能源電價附加等政府性基金。對光伏扶貧項目,各級政府應積極籌措配套建設資金;同時,鼓勵各地制定差異化的扶持政策,加大光伏發電支持力度。

(四)加大金融融資支持力度

鼓勵銀行等金融機構結合分布式光伏發電的特點和融資需求,對分布式光伏發電項目提供政策性優惠貸款,采取靈活的貸款擔保方式,探索以項目售電收費權和項目資產為質押的貸款機制。鼓勵金融機構創新適合光伏發電項目的綠色金融產品,推出針對個人用戶及中小型企業的,以售電收費權為質押的,貸款年限長、貸款利率低、申請貸款簡便的金融產品。

(五)支持新建光伏扶貧項目用地

對利用荒山、荒坡等未利用土地建設光伏扶貧發電項目的,符合土地利用總體規劃的,在年度計劃指標安排上予以適度傾斜。在土地供應方式上,既可探索采用租賃國有未利用土地的供地方式,降低工程的前期投入成本,也可依法辦理用地審批手續后,采用劃撥方式供地。

(六)與節能減排管理相結合

對耗能企業提出明確的節能減排指標,對未達標的企業實行懲罰措施,對采用了光伏發電的企業實行地稅減免等獎勵措施。對分布式光伏發電項目自發自用電量不計入階梯電價適用范圍,計入各地政府和用戶節能減排量。支持光伏發電項目參與碳排放交易。

(七)鼓勵光伏扶貧與新農村建設相結合

鼓勵利用貧困戶屋頂或房前屋后空地、村內荒山荒坡,結合光伏農業、生態養殖業等形式建設戶用型光伏發電系統和村級光伏電站,增加貧困人口收入。在新農村建設中支持多類型光伏應用。重點示范推廣應用家庭戶用型光伏發電系統以及公共區域的太陽能光伏照明系統;積極推廣光伏溫室大棚、光伏瓦等新技術,探索太陽能的新利用形式。選擇基礎條件較好的鄉鎮,規劃建設若干個光伏發電示范村。

(八)培育光伏發電上下游產業

以光伏發電項目開發為契機,積極引進包括光伏組件生產、逆變器制造等經濟附加值高、市場需求旺盛的上游制造業,鼓勵發展以資源勘查、工程設計、工程建設、技術咨詢、檢測認定、知識產權保護、風險投資、設施維護為主的光伏產業服務體系,培育壯大光伏服務行業。推動光伏發電標準化建設,鼓勵有關科研院校和企業積極參與光伏發電技術的創新與研究,以及相關地方行業標準的編制修訂工作,提高行業影響力。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條